Ungleiche Sicherheit, ungleiche Demokratie

Sicherheit ist in Deutschland ungleich verteilt. Ein Interview mit Tahera Ameer, Programmvorständin der Amadeu Antonio Stiftung.

Schön, dass du da bist! Das Gefühl von Sicherheit ist für viele Menschen nicht gegeben – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Diese Kampagne richtet ihren Blick jedoch bewusst auf die Perspektiven der Menschen, die Rassismus erleben.

Sicherheit bedeutet, angstfrei leben zu können. Für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ist das jedoch häufig nicht selbstverständlich. Ihre Wege durch die Stadt sind geprägt von Vorsicht, Ausschlüssen und alltäglichen Bedrohungen. Die Kampagne macht sichtbar, dass viele Menschen nicht sicher sind oder sich nicht sicher fühlen. Während sie selbst Schutz benötigen, werden sie im politischen und medialen Diskurs oft als Gefahr dargestellt.

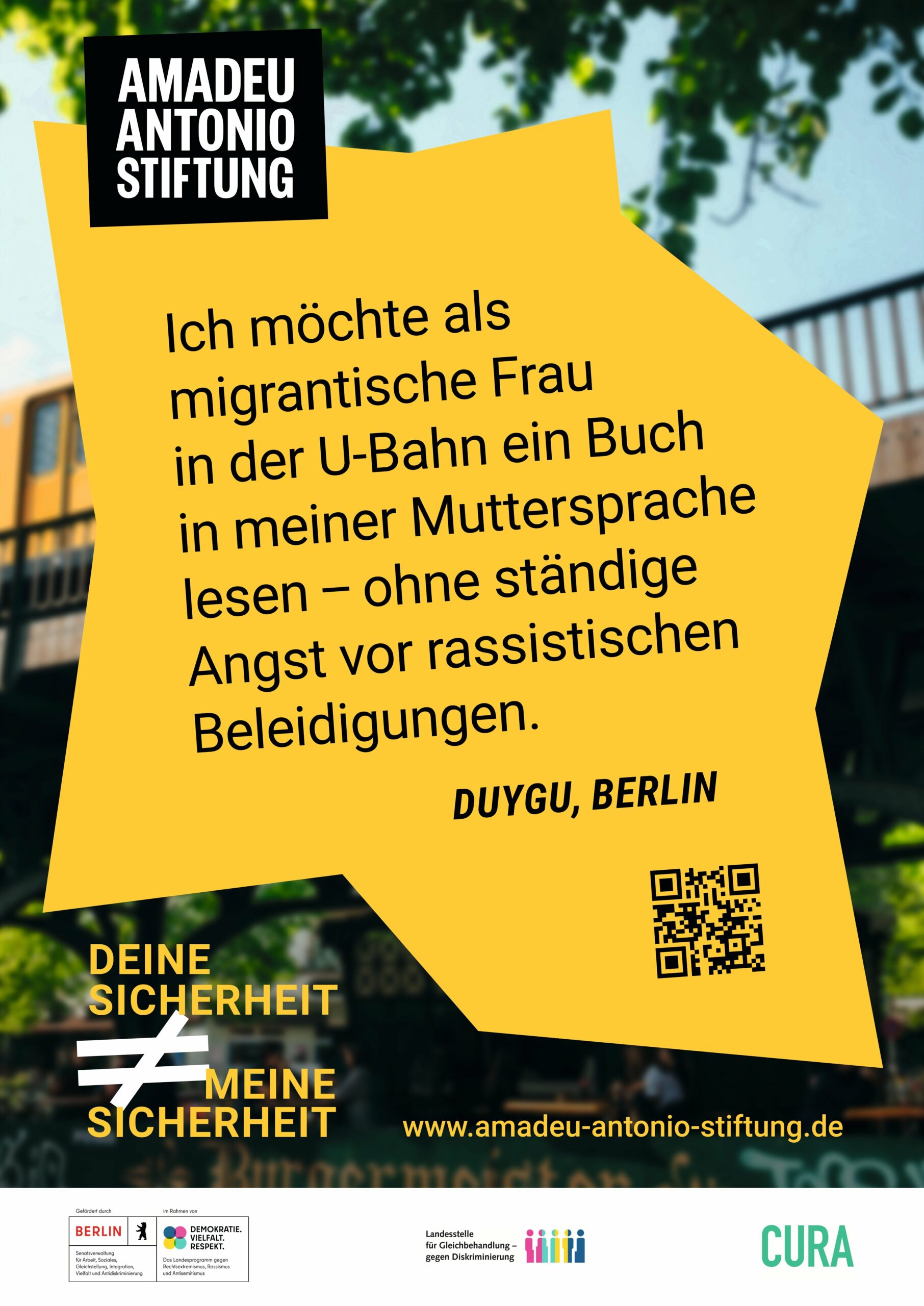

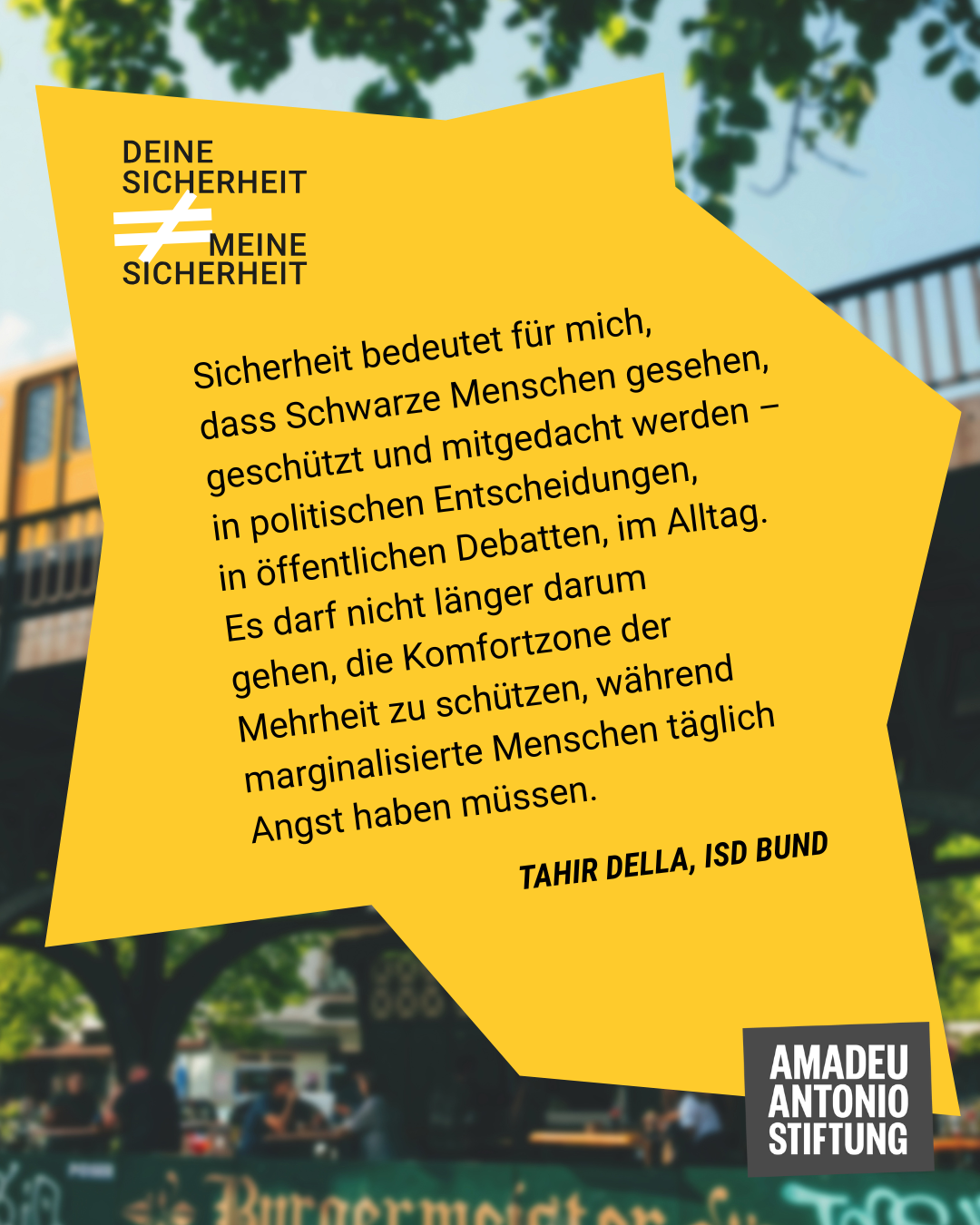

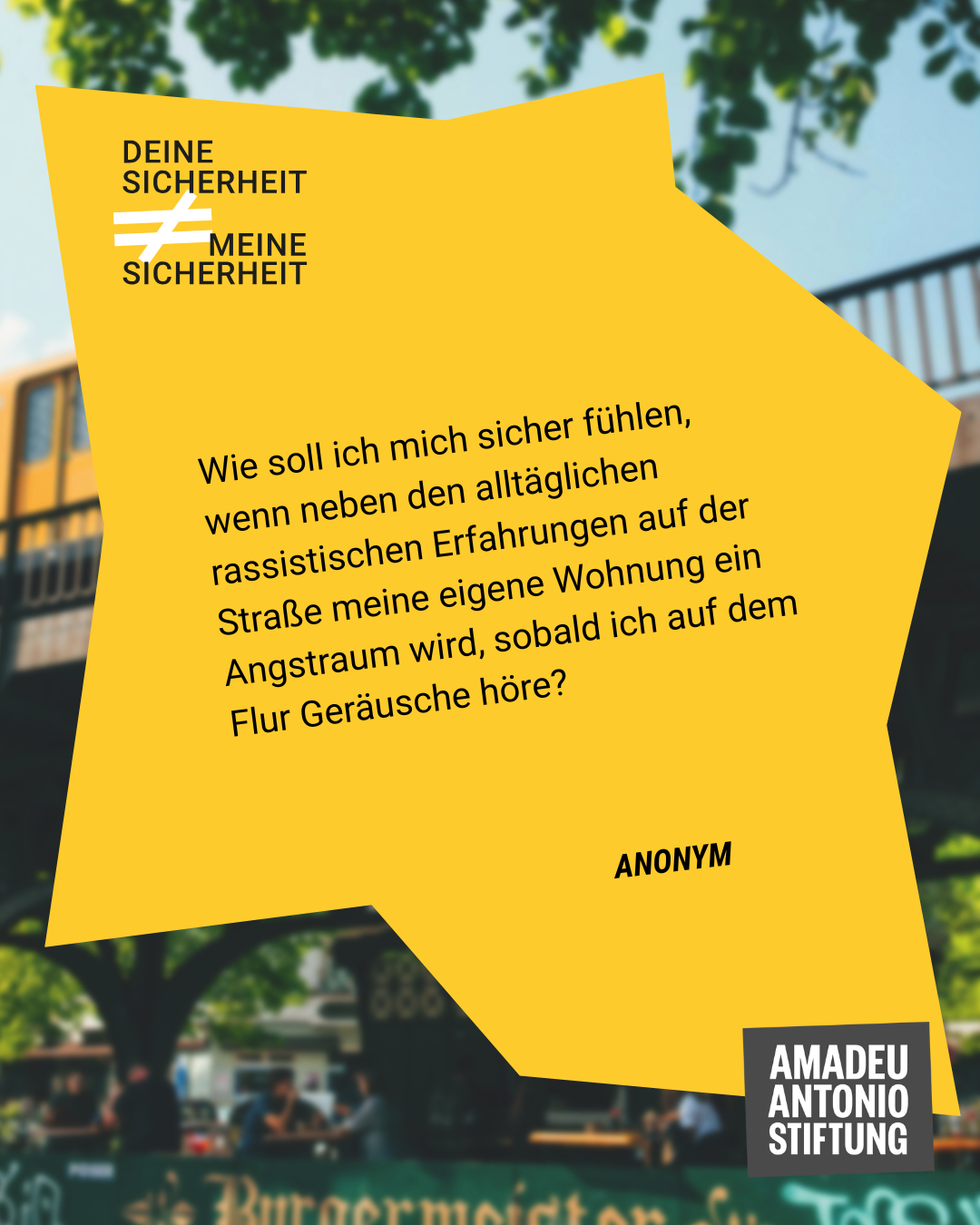

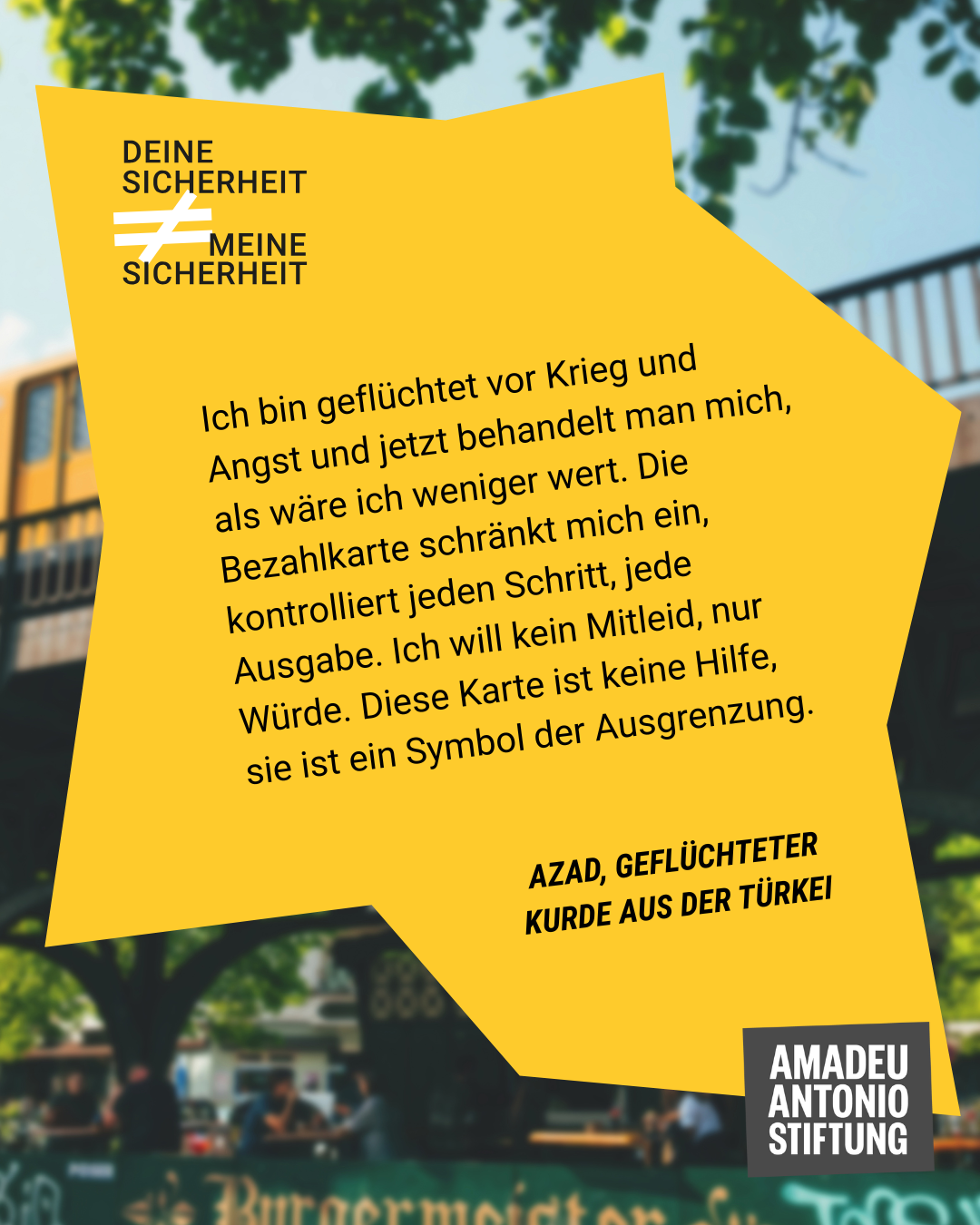

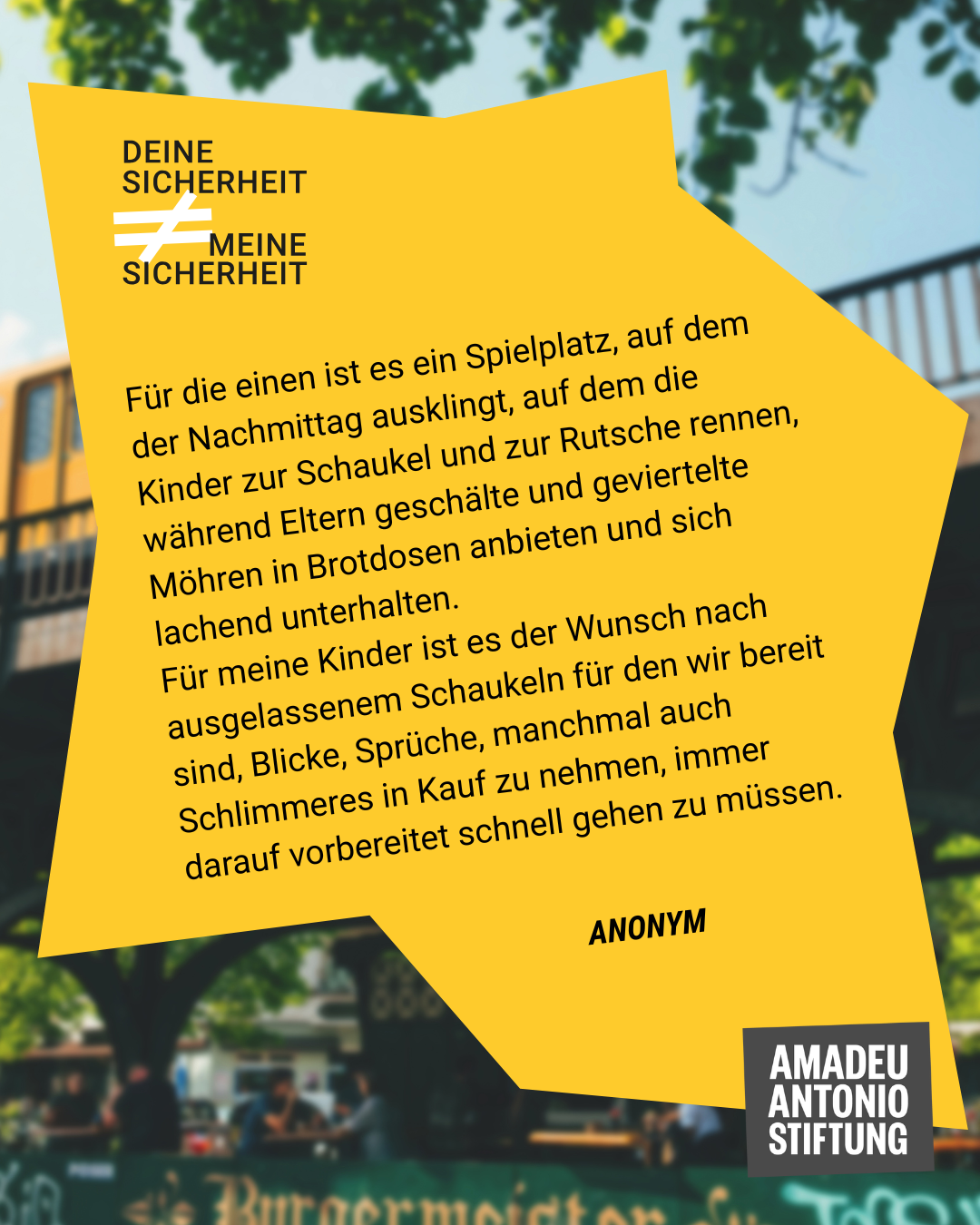

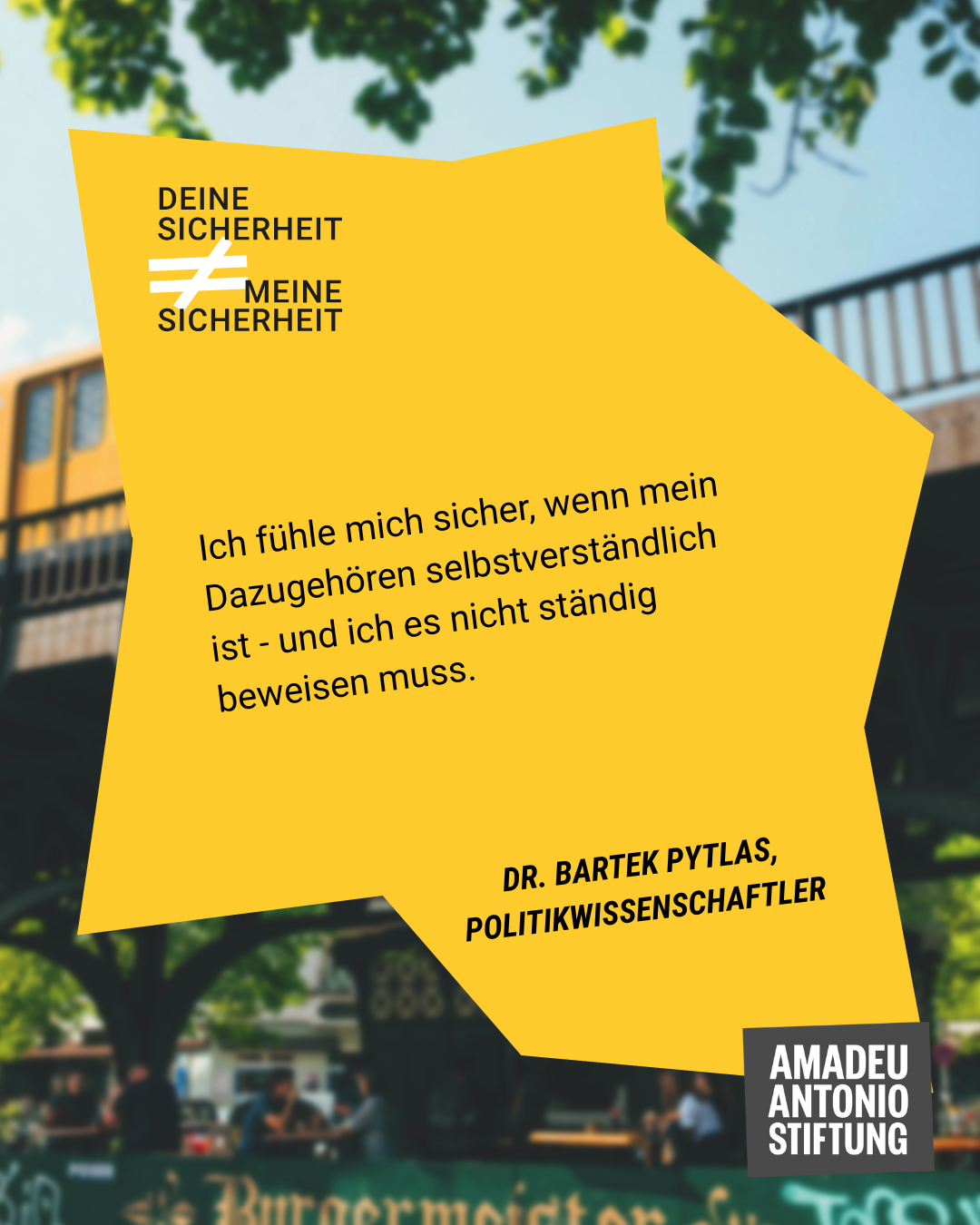

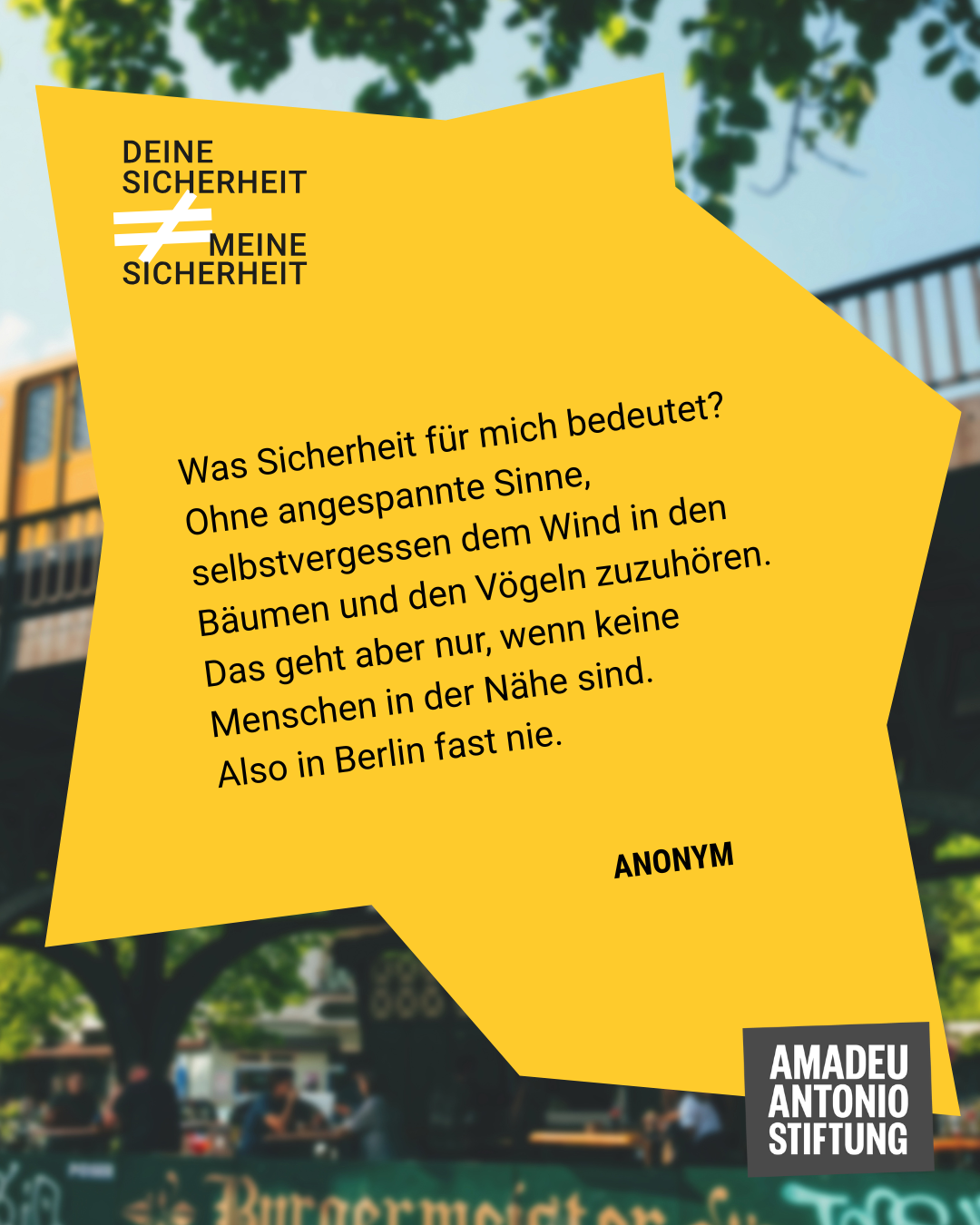

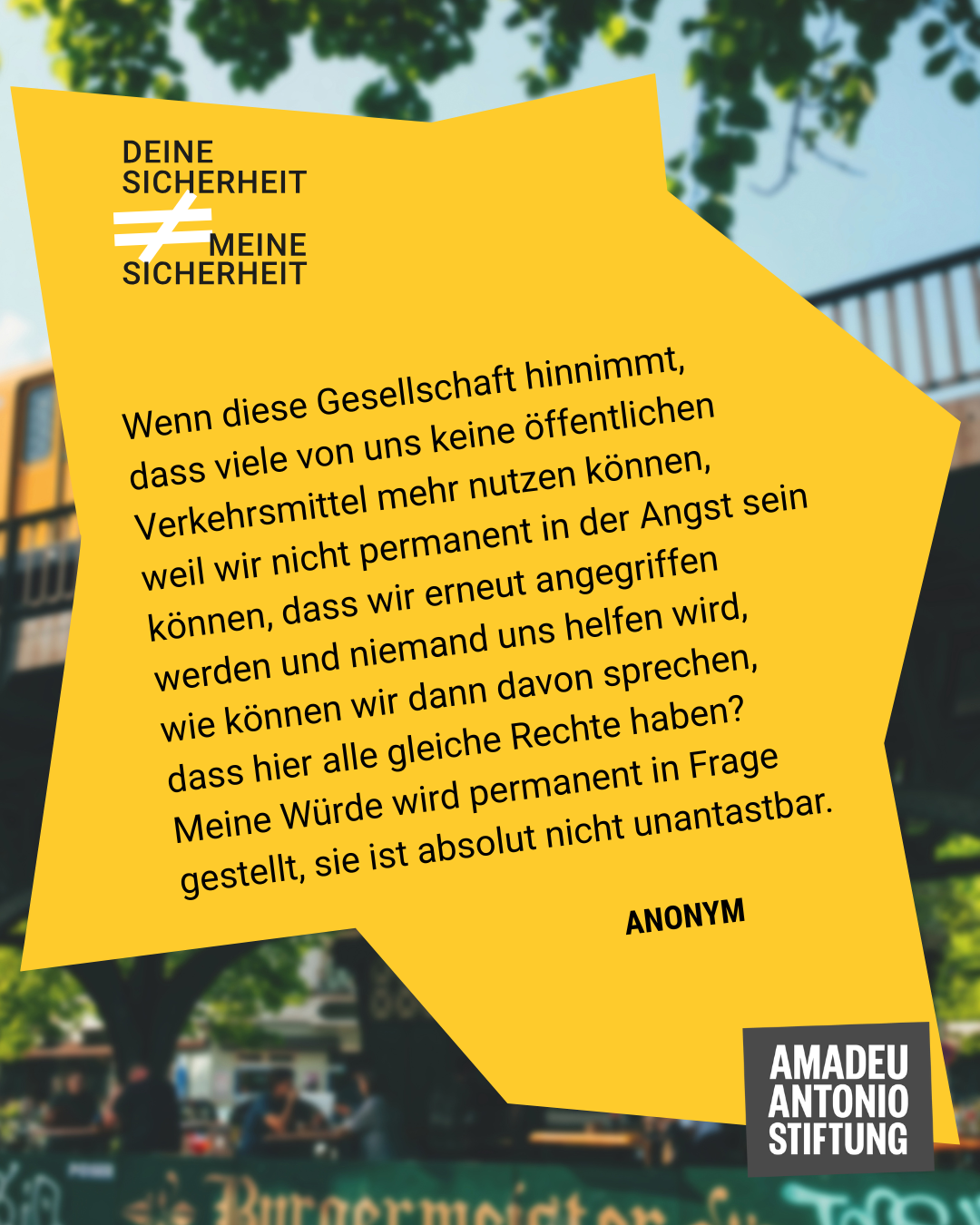

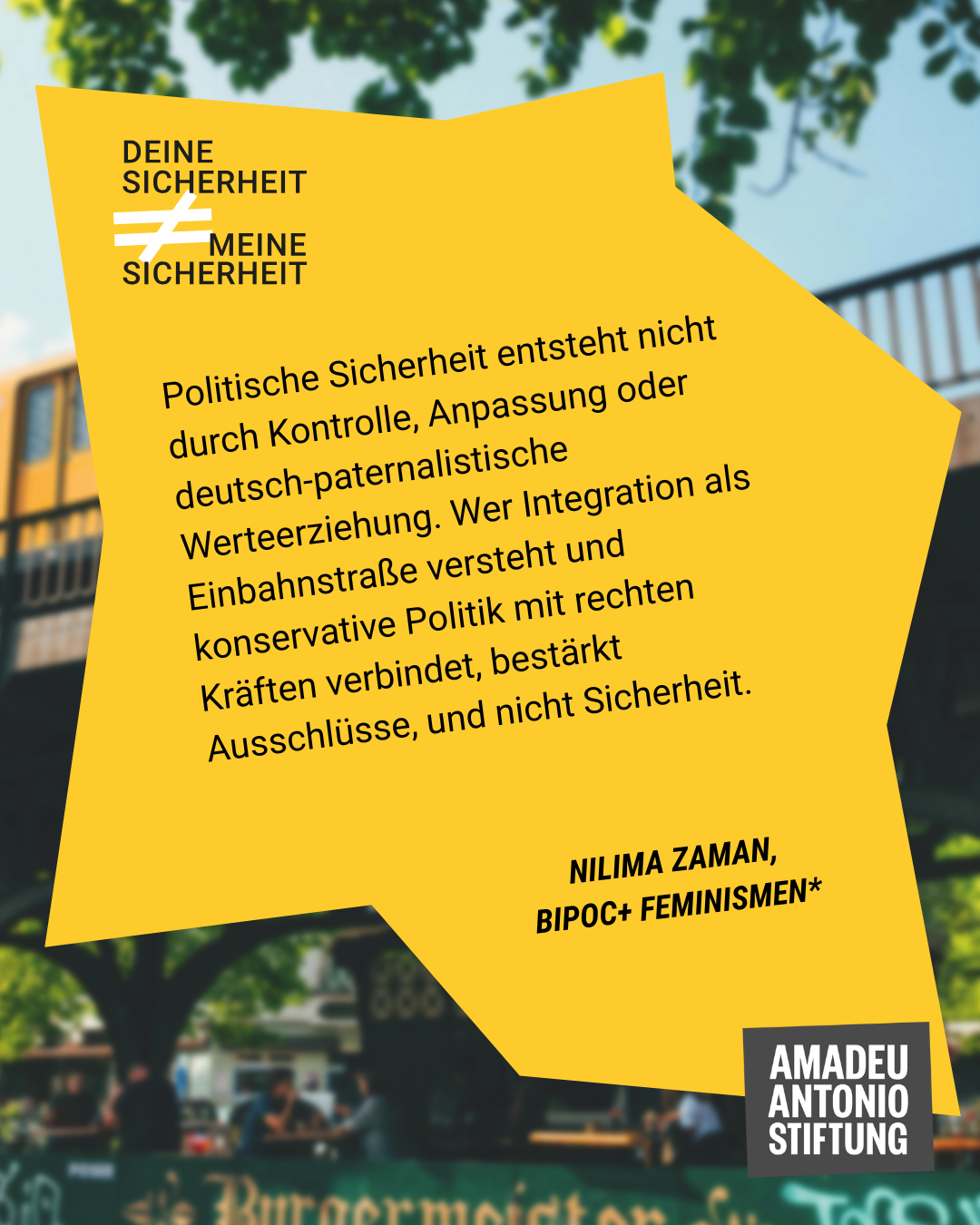

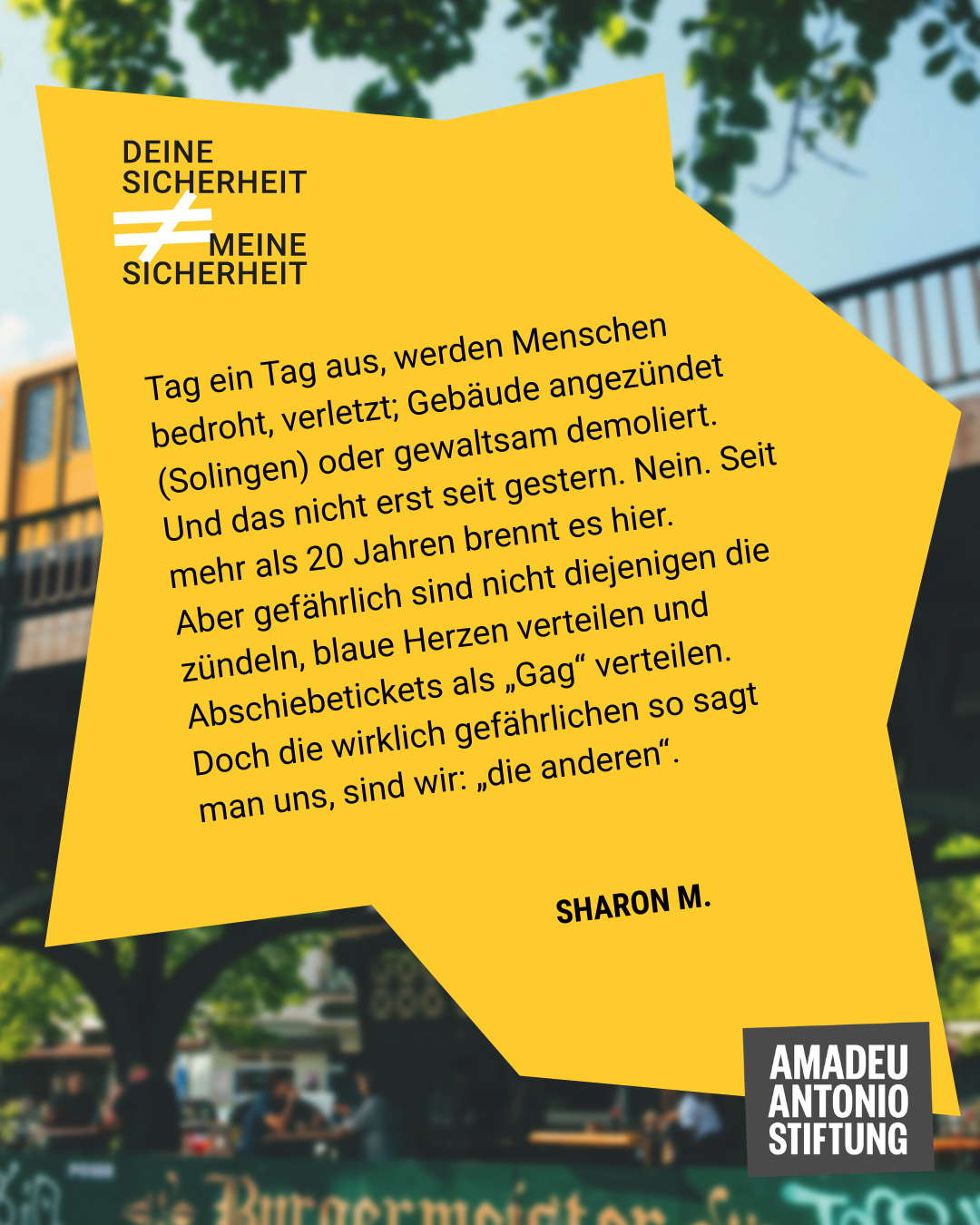

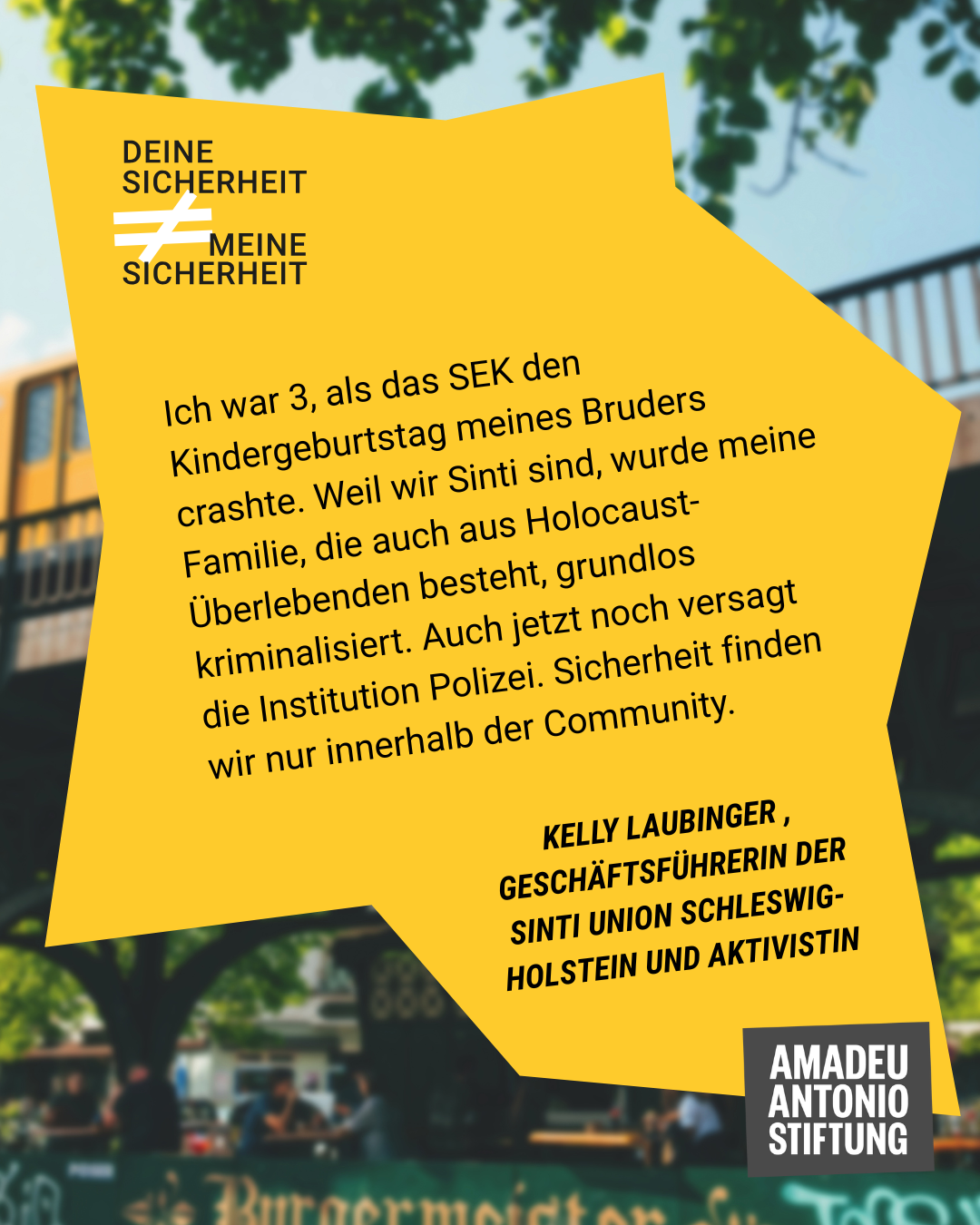

Im Folgenden findest du Stimmen, Gedanken und Zitate: Was kann Sicherheit aus Sicht der Menschen bedeuten, die Rassismus erleben – und wo sie keine Selbstverständlichkeit ist.

Sicherheit ist in Deutschland ungleich verteilt. Ein Interview mit Tahera Ameer, Programmvorständin der Amadeu Antonio Stiftung.

...auf der Suche nach Allianz

...lieber nicht auffallen

Dieses Interview ist Teil unserer Kampagne und gibt Einblicke in das Sicherheitsempfinden von Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Sehr eindrücklich schildert Duygu, wie sie Sicherheit, Unsicherheit und Diskriminierung im öffentlichen Raum erlebt.

Sicherheit bedeutet mehr als den bloßen Schutz vor Gewalt.– sie stehen für das Recht, sich in unserer Gesellschaft und im öffentlichen Raum frei und angstfrei bewegen zu können. Sie heißt, sich bewegen zu dürfen, ohne Angst und Einschränkungen. Doch solange Menschen mit Bezug auf ihre Herkunft, Religion oder Hautfarbe anders behandelt werden, bleibt Sicherheit ungleich verteilt.

Für viele Betroffene ist Sicherheit kein selbstverständlicher Zustand, sondern etwas Fragiles. Manche Menschen bewegen sich mit dem Gefühl, selbstverständlich geschützt zu sein, andere müssen immer wachsam bleiben. Diese Ungleichheit prägt unseren Alltag und verdeutlicht, worum es geht: Deine Sicherheit ist nicht meine Sicherheit.

Die Ungleichheit zeigt sich überall: auf Bahnfahrten, auf dem Weg zur Arbeit und im Kontakt mit Behörden. Nicht alle können sich in diesen Situationen gleich sicher fühlen, auch weil Institutionen, die Schutz versprechen, ihn nicht immer gewähren. Racial Profiling, Polizeigewalt oder fehlende Schutzräume für Menschen ohne sicheren Aufenthaltsstatus machen deutlich, dass Sicherheit ungleich verteilt ist.

Sicherheit ist kein individuelles, sondern ein strukturelles und gesellschaftliches Thema. Fehlender Schutz schafft Misstrauen und untergräbt Vertrauen in die Polizei, Behörden und Mitmenschen. Sicherheit, die nur für manche gilt, ist kein Recht, sondern ein Privileg. Echte Sicherheit entsteht, wenn alle Lebensrealitäten mitgedacht werden. Sie bedeutet, gehört, geglaubt und geschützt zu werden.

Schutz ist eine kollektive Aufgabe von Staat, Institutionen und Zivilgesellschaft. Nur durch Solidarität, Anerkennung und strukturelle Veränderung kann Sicherheit für alle Wirklichkeit werden.

Für viele Menschen in Deutschland gehören rassistische und rechte Gewalt zum Alltag. Betroffene haben daher fast nie ein selbstverständliches Sicherheitsgefühl, denn es begleitet sie in allen Lebensbereichen. Der Umgang mit und die Reaktionen auf rassistische Erfahrungen sind dabei sehr unterschiedlich und hängen von vielen Faktoren ab. Zwischen dem Wunsch zu handeln und dem tatsächlichen Verhalten besteht oft eine Diskrepanz. Viele verzichten aus Angst, die Situation könnte gefährlicher werden, auf Gegenwehr. Dieses Verhalten ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck struktureller Gefährdung. Handlungsmöglichkeiten sind daher stark von äußeren Bedingungen und individuellen Kapazitäten abhängig.

Manche Betroffene reagieren aktiv, indem sie sich zur Wehr setzen. Andere hingegen ziehen sich zurück, vermeiden die Situation oder grenzen sich emotional davon ab. Alle sind sie jedoch mit der Situation konfrontiert und müssen sich immer damit auseinandersetzen – auch wenn sie sich entscheiden, keine Reaktion nach außen zu zeigen. Den Luxus, unbeteiligt zu sein, können sie nicht für sich in Anspruch nehmen.

Das Leben in rassistisch geprägten Strukturen erfordert oft Vorsicht. Viele meiden bestimmte Orte oder Situationen, was die eigene Freiheit einschränken kann. Gleichzeitig entsteht bei vielen der Wunsch, nicht länger still zu bleiben. Laut zu werden und Rassismus zu benennen, kann das Selbstbewusstsein und das Zugehörigkeitsgefühl stärken. Auch das solidarische Handeln und die Unterstützung der Zivilgesellschaft sind Teil davon.

Familie, Freund*innen oder Communities können Halt geben. In vertrauten Räumen können Erfahrungen geteilt und verarbeitet werden, ohne sich erklären zu müssen. Safe Spaces, Selbsthilfegruppen und Initiativen schaffen Orte der Stärkung und Heilung. Empowerment bedeutet auch, nicht allein zu sein: Solidarische Verbündete, zivilgesellschaftliches Engagement und Institutionen, die Verantwortung übernehmen, sind entscheidend. Nur wenn sich gesellschaftliche Strukturen verändern, kann gleiche Sicherheit für alle Realität werden.

*Wir benutzen den Begriff Coping anstelle von Bewältigung, da der Begriff sowohl das aktive Lösen als auch den Umgang mit Bedrohungen beinhaltet. Das Wort Coping umfasst damit die Situationsanpassungen im Umgang mit Bedrohungen und legt anders als das Wort Bewältigen, den Schwerpunkt nicht auf ein Überwinden.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen