In diesem Interview spricht Duygu mit Léa vom Projekt „Berlin steht an der Seite Betroffener rechter Gewalt“ über ihren Alltag in der Berliner U-Bahn, über Unsicherheit, Alltagsrassismus und das ständige Abwägen zwischen Freiheit und Vorsicht. Sie erzählt, warum sie heute anders fährt als früher, welche Strategien ihr helfen – und was sich ändern müsste, damit sich alle Menschen in der Stadt sicher bewegen können.

Zwischen Alltagsroutine und Unsicherheit

Léa: Liebe Duygu, vielen Dank, dass du uns von deinen Erfahrungen erzählst. Ich würde dich gerne als erstes fragen: Was sind denn deine Erfahrungen in der Berliner U-Bahn?

Duygu: Ich nutze verschiedene U-Bahn-Linien in Berlin. Es gibt Strecken, die für mich okay sind, und andere, die in für mich unbekannte Ecken oder in Ost-Bezirke führen. Dort fühle ich mich etwas unsicherer – auch, weil sich das Profil der Fahrgäste verändert. Dann weiß ich nicht, wie eine Situation eskalieren könnte, wenn es zu einem Angriff kommt. Und ich bin mir oft unsicher, wie ich mich in der U-Bahn schützen kann oder ob Fahrer*innen überhaupt eingreifen könnten.

Léa: Wenn sich Orte verändern, verändert sich dein Gefühl von Sicherheit?

Duygu: Ja, und das ist über die Jahre schlimmer geworden. Als migrantische Frau fühle ich mich besonders abends, in leeren U-Bahnen oder an bestimmten Stationen nicht wirklich wohl. Ich versuche dann, keine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. In der aktuellen politischen Lage spreche ich nicht laut Türkisch – also nicht in meiner Muttersprache – wenn ich telefoniere. Und ich lese auch keine türkischen Bücher in der Bahn, sondern eher englische oder deutsche. Ich versuche, jede mögliche Angriffsfläche, sei es für verbale Attacken oder unangenehme Blicke, zu vermeiden.

Léa: War es früher einfacher für dich nachts unterwegs zu sein?

Duygu: Früher war es ein bisschen besser. Vielleicht lag es daran, dass ich jünger war oder dass die politische Lage damals nicht so angespannt war. Ich bin früher noch um vier Uhr morgens mit der U-Bahn nach Hause gefahren. Als migrantische Frau mit schwarzen Haaren konnte ich nach dem Clubbing einfach die U-Bahn nehmen – heute habe ich das Gefühl, dass das so nicht mehr geht.

Léa: Das heißt, du veränderst schon auch deine Routinen? Also du würdest jetzt, wenn du dich nicht sicher fühlst, nachts nicht mehr mit der U-Bahn nach Hause fahren?

Duygu: Genau. Oder ich brauche eine Begleitung.

Léa: Und wie gehst du damit um? Also gehst du dann nicht mehr weg oder suchst du dir dann andere Möglichkeiten nach Hause zu kommen? Und was bedeutet das für deinen Alltag oder deine Wege, die du gerne zurücklegen würdest?

Duygu: Ich nutze weiterhin die U-Bahn, weil ich kein Auto fahren kann. Wenn ich fahren könnte, wäre die Situation für mich vermutlich eine andere. Und die Strecke, die ich zurücklege, kann ich auch nicht mit dem Fahrrad bewältigen – das spielt gerade für viele migrantische Menschen eine Rolle, die nicht mit dem Fahrrad sozialisiert wurden. Die U-Bahn ist daher für mich eine der wichtigsten Mobilitätsmöglichkeiten. Ich versuche, volle Wagen zu wählen; wenn es leer ist, steige ich nicht ein oder laufe schnell zu einem anderen. Musik höre ich dann nicht – ich nehme die Kopfhörer raus, um den Überblick zu behalten. Und ich halte Ausschau nach freundlichen Gesichtern oder Menschen mit ähnlichen Geschlechtermerkmalen. Falls etwas passiert, kann ich so zumindest schnell eine Art Allianz aufbauen.

Léa: Du bist in der U-Bahn also immer auf der Hut?

Duygu: Kann man so sagen. Leider habe ich keine wirkliche Alternative. Kürzere Strecken würde ich gern zu Fuß gehen, aber die längeren – gerade im Winter – eher nicht. Und wenn du mich fragst, S-Bahn oder U-Bahn: Ich würde immer versuchen, die S-Bahn zu nehmen. Die Wagen sind größer und man hat mehr Raum. Vor allem die alten U-Bahn-Modelle finde ich schwierig, weil man nicht einfach durchgehen kann. Die neuen U-Bahnen sind etwas offener, da kann man sich nach rechts und links frei bewegen.

Sicherheit ist mehr als Notfallknöpfe

Léa: Das heißt auch, du planst bei jeder Fahrt schon aktiv mit, dass dir was passieren könnte und überlegst, wer dir im Zweifel helfen kann, wer dir wohlgesonnen sein könnte?

Duygu: Genau. Ich brauche allein eine Stunde mit der U-Bahn zur Arbeit – also zwei Stunden am Tag hin und zurück. Besonders abends oder wenn eine Station voll mit männlichen Jugendlichen ist, mache ich mir vorher Gedanken und überlege: Wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn etwas passiert?

In der U-Bahn gibt es diese Notfallknöpfe, aber sie sind eigentlich für akute medizinische Notfälle gedacht – etwa wenn jemand ohnmächtig wird. Was ich mich frage: Wenn mich jemand verbal angreift oder rassistisch oder sexistisch beleidigt, darf ich den Knopf dann auch drücken und Hilfe holen? Das weiß ich nicht. Mir ist völlig unklar, wie U-Bahn-Fahrer*innen in solchen Situationen reagieren würden.

Léa: Ich habe jetzt gerade schon gehört, es hilft dir auf jeden Fall, dich sicherer zu fühlen, wenn du Menschen identifizierst, denen du erstmal zuschreiben würdest, dass sie dir helfen. Gibt es etwas, was dir sonst noch das Gefühl geben würde, dass du sicherer bist, ganz konkret?

Duygu: Ganz konkret. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das hat nicht direkt mit der BVG oder der U-Bahn zu tun. Aber natürlich könnten sie sich stärker mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen – insbesondere mit der Sicherheit von Frauen und von migrantischen Personen.

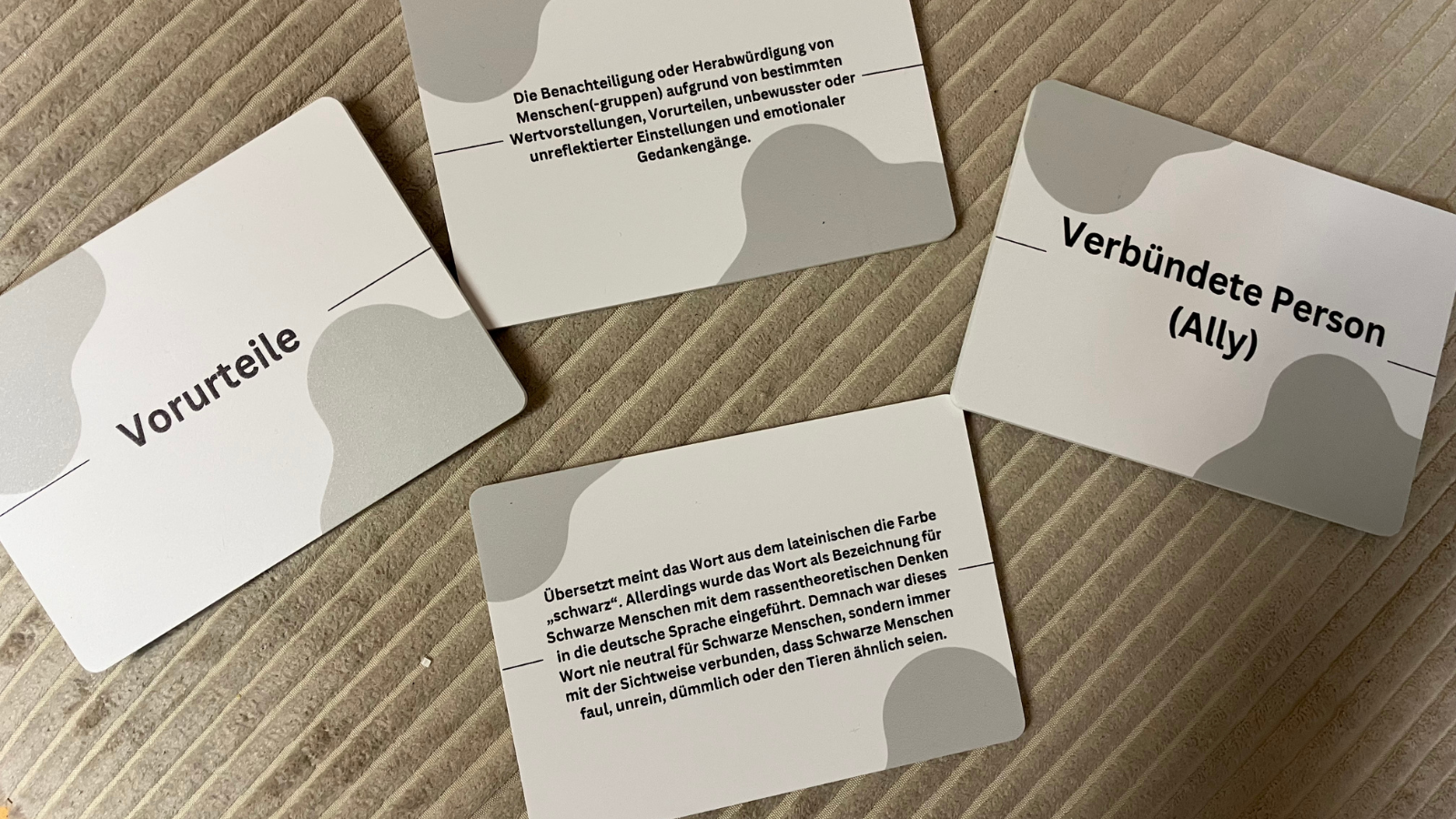

Wir hören immer wieder, dass auch Fahrer*innen oder Ticketkontrolleur*innen vereinzelt rassistische oder sexistische Bemerkungen machen oder Vorurteile äußern. Das erschwert Betroffenen den Zugang zu Hilfe enorm – sie fragen sich: Kann ich mich an diese Personen überhaupt wenden? Daher wäre es wichtig, dass die BVG stärker in Trainings investiert und Mitarbeitende beschäftigt, die diversitätssensibel geschult sind und wissen, wie sie in solchen Situationen angemessen reagieren.

Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass männlicher Chauvinismus, nationalistisches Denken und Angriffe auf Frauen, feministische Werte und LGBTQ-Personen in der Gesellschaft zunehmend normalisiert werden. Deshalb braucht es unbedingt mehr politische Bildung und Aufklärungsarbeit – und keine weiteren Kürzungen! Wir müssen mehr Räume schaffen, in denen Menschen für diese Themen sensibilisiert werden können.

Die BVG allein kann natürlich nicht alle Nutzer*innen erreichen, aber wenn wir durch politische Bildungs- und Aufklärungsarbeit dazu beitragen, gesellschaftliche Haltungen zu verändern, schafft das auch mehr Sicherheit für viele Menschen.

Sicherheit ist nie nur eine Frage der Infrastruktur.

Duygu: In der U-Bahn gibt es nie einen zu 100 % sicheren Ort, aber man kann daran arbeiten, sie sicherer zu machen. Angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage sowie der Kürzungen verschärft sich die Situation jedoch. Und es kann noch schlimmer werden.

Léa: Also braucht es einmal konkrete Maßnahmen, um betroffene Personen zu schützen, und dann welche, um überhaupt zu verhindern, dass diese Einstellung existiert.

Duygu: Genau. Das ist natürlich nicht nur Aufgabe eines einzelnen Unternehmens, sondern eine gesellschaftliche und politische Verantwortung, an der wir alle gemeinsam arbeiten müssen.

Léa: Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten alle zusammen daran, dass sich die Situation verbessert. Ich danke dir sehr, dass du uns von deinen Erfahrungen erzählt hast. Alles Gute dir!