Wie gehen wir mit Einsamkeit und Stress um? Wie können wir gut zusammenleben, obwohl wir orientierungslos, depressiv und belastet sind? Das Dienstagabendselbsthilfetheaterkollektiv sucht nicht nur auf den Bühnen von Gera, Leipzig und Chemnitz nach Antworten.

Von Vera Ohlendorf

An einem grauen Oktoberabend zwängen sich im Leipziger soziokulturellen Zentrum Mühlstraße 14 e.V. knapp 40 Menschen in einen kleinen, stickigen Raum, um die neueste Produktion des postmigrantischen Dienstagabendselbsthilfetheaterkollektiv (DASHTK) zu sehen. Der Theatersaal des Vereins kann aus Brandschutzgründen aktuell nicht genutzt werden.

Die Gruppe ist vor etwas mehr als zwei Jahren entstanden. Ihr mittlerweile drittes Stück „Vom Fallen und Fallen Lassen“ haben die zwölf Mitglieder selbst geschrieben und entwickelt. Aufführungen finden, gefördert von der Amadeu Antonio Stiftung, auch in Gera und Chemnitz statt.

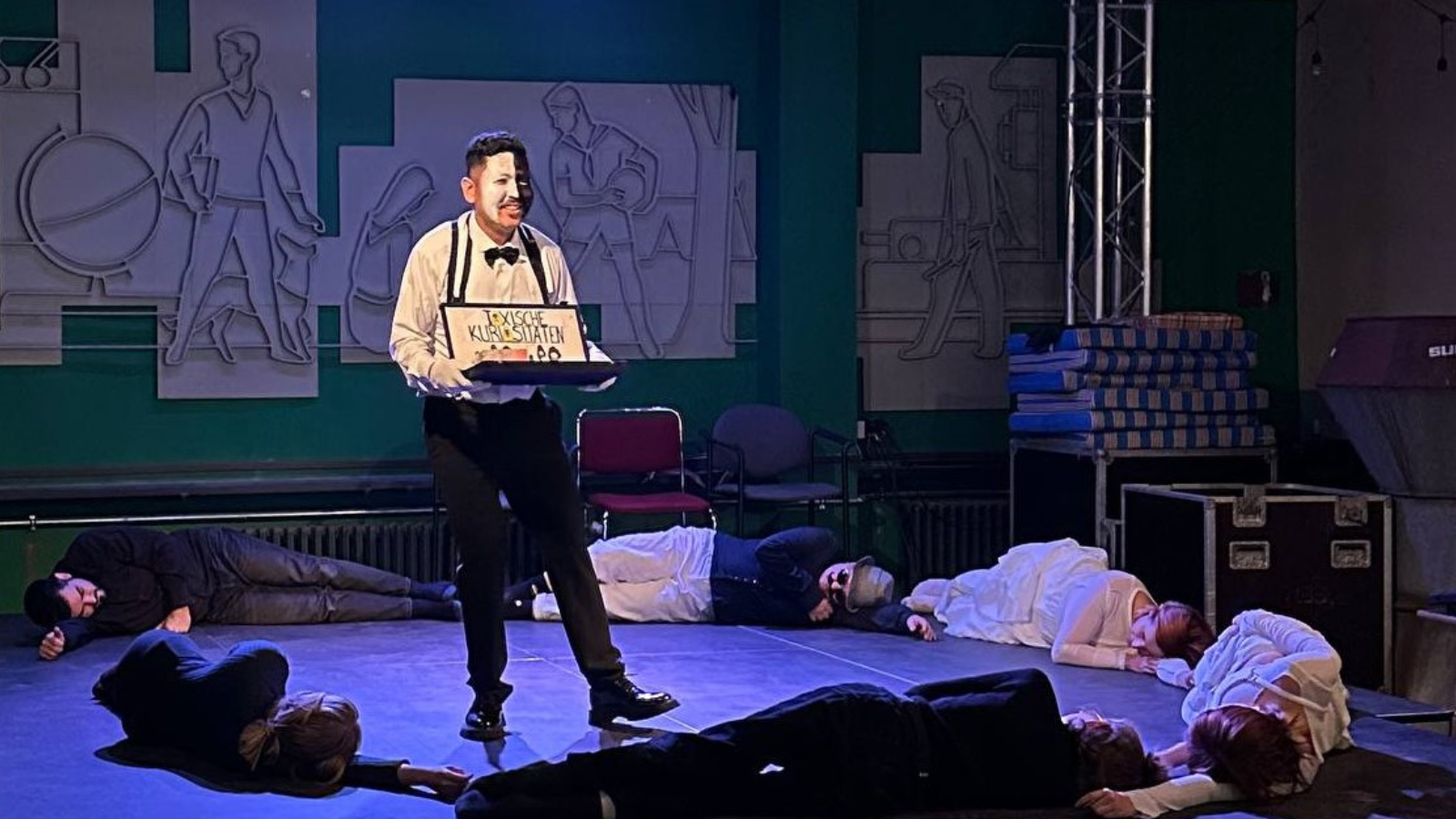

Ein unheimlicher, lachender Harlekin mit schwarz-grünem Gesicht tritt auf, vor sich einen großen Bauchladen tragend:

„Wer will zur kranken Gesellschaft gehören? Schlagen Sie heute und hier zu! Verpackte Toxizitäten, extra toxische Verhaltensweisen, Persönlichkeitsstörungen und super toxische Beziehungsdynamiken. Zum besten Preis nur heute! Kinder, kommt vor! Nicht schüchtern sein! Wir wollen die Jugend von morgen stärken.“

In elf Episoden, die locker miteinander verbunden sind, begegnen wir unglücklichen Paaren, einsamen Menschen, autoritären und verzweifelten Müttern, manipulativen Frauen und Männern, die lieber schreien, als über ihre Gefühle zu sprechen. Sie alle suchen nach Liebe.

Der Programmtext beschreibt es so:

einige Szenen über uns

und das, was wir hassen

und das, was uns wütend macht

und auch über das, was wir LIEBEN

und über Reue und Hoffnung

und über die Vergangenheit

und über die Gegenwart

aber auch über die Zukunft

und auch über das Toxische

– das Toxische in und außerhalb von uns –

und wie wir es (vielleicht)

besiegen

und was uns trotz allem

verbindet

und über unsere allumfassende Verwirrung

und über ganz viele andere Dinge auch

Aufführungen sind nicht das primäre Ziel

„Wir sind eine offene Gruppe zwischen 20 und 50 Jahren“, sagt Eva, die seit einem Jahr zum Kollektiv gehört „Wir sind alle sehr unterschiedlich und haben zu unseren persönlichen Geschichten und Problemen mit toxischen Verhaltensweisen gemeinsam Texte entwickelt und Ideen improvisiert. Es geht zum Beispiel um die negativen Seiten von Social Media oder das Gefühl, in Zwängen oder Routinen festzustecken.“ Als Eva dazukam, suchte sie einen Ausgleich neben dem Studium und fand so neue Freund*innen „außerhalb der Studierendenbubble“, wie sie sagt.

Was genau macht das Kollektiv zu einer postmigrantischen Gruppe? „Wir haben von Anfang an einen Schwerpunkt auf antirassistisches Arbeiten gelegt, machen das aber auf der Bühne nicht explizit zum Thema“, erklärt Chris, der das Kollektiv leitet. „Viele in der Gruppe sind marginalisiert, haben eine Migrationsgeschichte, einen Krieg überlebt oder sind von Einsamkeit, Isolation oder psychischen Problemen betroffen. Das Theater ist Mittel und Grund, weshalb die Leute hier zusammenkommen, aber eigentlich geht es uns vor allem darum, was die Gruppe selbst braucht. Aufführungen sind gar nicht das größte Ziel.“

Zusammenhalt und Kreativität gegen Einsamkeit

Dennoch ist es das Schauspielen, das viele Mitglieder motiviert, ihre Ideen einzubringen. Ali, der toxische Bauchladen-Harlekin, stammt aus Afghanistan und ist vor zwei Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. „Ich liebe das Theater und habe in meiner Heimat ein paar Kurse besucht. Als ich nach Deutschland kam, habe ich in der Nähe der Mühlstraße in einer Gemeinschaftsunterkunft gelebt und eine Möglichkeit gesucht, um Theater zu spielen und mein Deutsch zu verbessern.“ Ali schätzt die Freundschaften, die in der Gruppe entstanden sind. „Ich möchte tief über Dinge nachdenken und wirklich mit anderen in Kontakt kommen. Nicht nur oberflächlich und allgemein reden, wie man es zum Beispiel mit ChatGPT macht. Ich möchte kreativ und im Austausch mit anderen sein.“ Er spielt in weiteren Theatergruppen in Leipzig mit und nutzt Angebote wie das Beratungscafé des Mühlstraße 14 e.V., um Hilfe im Alltag zu finden.

„Hört ihr mich? Ich rufe aus der Zukunft an. Deswegen seht ihr mich nicht. Ich war aber gerade bei euch. Mit einer speziellen App. Ich dachte, wenn ich ein paar Sachen verändere, dass es nicht so kommen wird, wie es dann kam. Also, wie es jetzt ist. Aber es hat nicht funktioniert. Hier ist alles wie immer. Dunkel. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde. Ich will keinen Krieg. Ich will keinen Hass. Ich will nur Liebe. Was soll ich tun? Soll ich wiederkommen? Es nochmal versuchen? Wollt ihr mir helfen? Wir könnten doch alles anders machen. Wollen wir uns nicht ändern? Denkt ihr, wir können es schaffen?“

Der Theaterabend hinterlässt eine gedrückte Stimmung und die Erkenntnis, dass Frust, Einsamkeit, Depression und Konflikte ganz alltägliche Erfahrungen sind, die viele Menschen über alle gesellschaftlichen Gruppen und Milieus hinweg teilen. Manche finden dafür ein Ventil in Wut, Hass und Radikalisierung. Die Mitglieder des DASHTK gehen andere Wege: Sie suchen Kontakte bei ihren Mitmenschen und finden Lösungen durch gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt. Und sie stellen Fragen, die wehtun.