In Jena geriet ein Sprengstoffanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete im Jahr 1995 fast in Vergessenheit. Die Initiative NSU-Komplex auflösen Jena recherchiert zu den Hintergründen der Tat, rückt sie wieder ins öffentliche Bewusstsein und ruft die Stadtgesellschaft zu einer Auseinandersetzung mit der Geschichte Jenas und seiner Rolle im NSU-Komplex auf. Die Amadeu Antonio Stiftung fördert die Recherche- und Erinnerungsarbeit der Initiative.

Von Luisa Gerdsmeyer

In der Scharnhorststraße 1 im Norden von Jena befand sich in den 1990er Jahren eine Unterkunft für bosnische Kriegsgeflüchtete. Bis zu 44 Personen waren hier untergebracht, als sich am Abend des 10. Novembers ein Sprengstoffanschlag ereignete. Durch das geöffnete Fenster eines Duschraums wurde ein selbstgebastelter Sprengsatz geworfen, der dort detonierte. Glücklicherweise entstand kein größeres Feuer und es wurden keine Bewohner*innen körperlich verletzt. Trotz Hinweisen auf eine mögliche Beteiligung des Rechtsterroristen und NSU-Mitglied Uwe Böhnhardt ist bis heute kaum etwas über die Tat bekannt – weder über die weiteren Folgen für die Betroffenen, noch über die Hintergründe oder den genauen Verlauf der Ermittlungen. Eine öffentliche Erinnerung an die Tat hat bis zu diesem Jahr nie stattgefunden. Der Anschlag ist aus der kollektiven Erinnerung der Stadt fast verschwunden. Die Gruppe NSU-Komplex Auflösen Jena hat sich zum Ziel gesetzt, dies zu ändern. Seit dem 10. November 2025, dem 30. Jahrestag, informiert sie mit einem Plakat in der Jenaer Innenstadt über die Tat, ihre Hintergründe und die ausbleibende Erinnerung.

Erinnern an die Anfänge des NSU-Komplex in Jena

Die ehrenamtliche Initiative NSU-Komplex auflösen Jena klärt über die politische Sozialisierung und Radikalisierung des NSU-Kerntrios sowie Teilen seines Unterstützer*innennetzwerks im Jenaer Stadtteil Winzerla auf. Sie erinnert an die frühen Propaganda- und Gewalttaten des NSU und macht auf Kontinuitäten rechter Gewalt in der Stadt aufmerksam. „In Jena wird oft die These vertreten, die eigentliche Radikalisierung des NSU-Kerntrios habe erst nach ihrer Zeit in Jena stattgefunden, also nachdem es untergetaucht war. Wir halten es aber für wichtig, die Aufklärung des NSU-Komplexes auch in Bezug auf die früheren Taten und ihre Radikalisierung in Jena voranzutreiben. Welche Taten hat der NSU bereits Anfang und Mitte der 90er Jahren in Jena verübt? Wie hat die rechte Hegemonie in Jena-Winzerla in den 90er Jahren die Radikalisierung begünstigt und welche Rolle spielte dabei die ‚akzeptierende Jugendarbeit?‘“, so ein Mitglied der Initiative.

Bereits in Jena war das NSU-Kerntrio, das bis 2007 bundesweit rechtsextreme Terroranschläge verübte und neun Menschen aus rassistischen Motiven sowie eine Polizistin ermordete, Teil lokaler Neonazigruppen. In Jugendclubs fanden sie Rückzugs- und Vernetzungsräume. Bei Stadtrundgängen in Jena-Winzerla sowie in Bildungsveranstaltungen an Schulen oder Universitäten informiert die Initiative über den NSU-Komplex und über die rechte Gewalt, die in den 90er Jahren in Jena – wie in vielen anderen Orten Deutschlands – allgegenwärtig war.

Geschichtswerkstatt zu rechter Gewalt in den 1990er Jahren in Jena

Vor rund fünf Jahren initiierte die Gruppe das Projekt einer Geschichtswerkstatt, um die rechtsextremen Strukturen und Gewalttaten im Jena der 90er Jahren systematisch zu untersuchen und Perspektiven und Erinnerungen von Betroffenen zu dokumentieren.

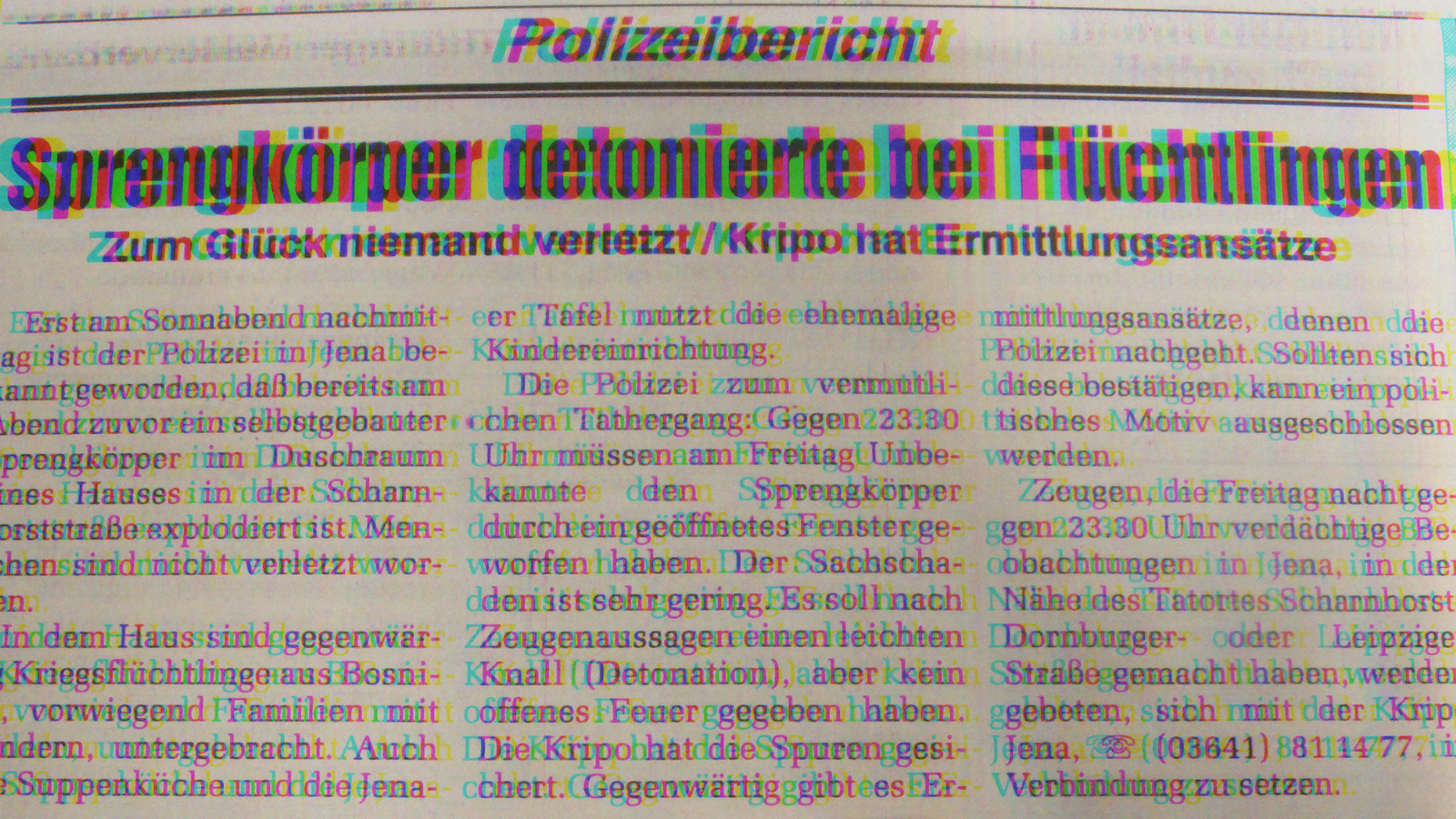

Dafür führten sie zahlreiche Interviews mit Menschen, die damals von rechter Gewalt betroffen waren – mit migrantisch oder links gelesenen Menschen ebenso wie mit zivilgesellschaftlich Engagierten. Außerdem recherchierten sie in den Archiven der Lokalzeitung und dokumentierten rechte Gewalttaten und deren mediale Darstellung. „Dabei sind wir auch auf einen Artikel der Ostthüringer Zeitung (OTZ) über den Sprengstoffanschlag in der Scharnhorststraße 1995 gestoßen und waren erstaunt, wie sehr diese Tat aus der öffentlichen Erinnerung verschwunden ist“, erzählt unser Gesprächspartner.

Eine Recherche gegen das Vergessen

Anlässlich des 30. Jahrestags des Anschlags hat die Gruppe intensiv zu dem Fall recherchiert. Doch das erwies sich als schwierig: Auf die Ermittlungsakten erhielten sie keinen Zugriff und innerhalb der Stadtgesellschaft existiert heute kaum noch Wissen über die Unterkunft in der Scharnhorststraße, über die damaligen Bewohner*innen und wie es ihnen nach der Tat ergangen ist, oder darüber, wo sie heute leben.

Gespräche mit Menschen, die in den 1990er Jahren in Jena aktiv waren, zeigten, dass es damals nur wenige Kontakte zwischen der Jenaer Zivilgesellschaft und den Bewohner*innen der Unterkunft gab. „Ein paar unserer Gesprächspartner*innen konnten sich an den Anschlag erinnern und erzählten, dass sie danach Kontakt zu den Bewohner*innen aufgenommen haben. Die Interviews zeigten aber vor allem, dass angesichts der Präsenz und Alltäglichkeit von rechten Gewalttaten in diesen Jahren Hilflosigkeit, Angst und fehlende Ressourcen bei den in Jena politisch Aktiven vorherrschten“, erzählt unser Gesprächspartner. „Leider war es für uns bisher nicht möglich, Kontakt zu Betroffenen aufzubauen, um ihre Perspektive zu erfahren und in der Erinnerung an den Anschlag sichtbar zu machen. Wir hoffen, dass die weitere Aufarbeitung und öffentliche Thematisierung der Tat dabei hilft, weitere Hinweise zu bekommen und einen Kontakt zu Betroffenen herstellen zu können.“

Mögliche Verbindungen des NSU-Kerntrios zum Anschlag in der Scharnhorststraße

Besonders auffällig aus Sicht der Initiative war die Berichterstattung über den Anschlag und die damaligen polizeilichen Ermittlungen. Der Anschlag ereignete sich am Abend des 10. Novembers 1995. Erst am Tag darauf wurde die Tat vom Heimleiter bei der Polizei gemeldet. Nur einen Tag später, also am 13. November 1995, erschien ein Artikel in der OTZ, demzufolge es Ermittlungsansätze gebe, denen die Polizei nachgehe. „Sollten sich diese bestätigen, kann ein politisches Motiv ausgeschlossen werden“, heißt es darin.

Welche Ansätze verfolgt wurden und wie die Polizei innerhalb so kurzer Zeit dazu kam, ein politisches Tatmotiv auszuschließen, ist bis heute nicht bekannt. Umso bemerkenswerter ist dieser Vorgang, da einige Jahre später Hinweise auf eine mögliche Beteiligung des NSU bekannt wurden. Ein Neonazi hatte nach der Tat in einem Polizeiverhör angegeben, der Anschlag sei Uwe Böhnhardt zuzurechnen. Dieser bestritt den Vorwurf. Auch im Münchener Prozess zum NSU-Komplex wurde 2017 der Anschlag in der Jenaer Scharnhorststraße und eine mögliche Beteiligung Böhnhardts thematisiert. „Es handelt sich erstmal nur um Hinweise und eine Täterschaft oder Beteiligung des NSU lässt sich auf dieser Basis nicht sicher feststellen. Dennoch halten wir es für wichtig, diesen Hinweisen weiter nachzugehen und auf weitere Aufklärung in dem Fall zu drängen. Eine Beteiligung an dem Anschlag wäre zudem ein weiterer Beleg gegen die These, dass sich das NSU-Kerntrio erst in seiner Zeit im Untergrund radikalisiert habe und würde zeigen, dass bereits 1995 in Jena Taten mit dem Ziel, Menschen zu töten, verübt wurden“, so unser Gesprächspartner.

Kein politisches Motiv? Folgen vorschneller Ausschlüsse in den Ermittlungen

Die Mechanismen von Ermittlungen und Berichterstattung beim Anschlag in Jena ähneln den Taten des NSU-Komplexes: Die Polizei schloss vorschnell ein politisches Tatmotiv aus und ihre Einschätzung wurde in der Medienberichterstattung unkritisch übernommen. Taten werden so entpolitisiert und zurück bleiben Misstrauen und Verdächtigungen gegenüber den Betroffenen.

Unabhängig von der Frage der Täterschaft oder Beteiligung des NSU ist es für die Initiative NSU-Komplex auflösen Jena wichtig, die Erinnerung an den Anschlag wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rufen. Der Fall verdeutlicht die Mechanismen des Ausblendens und der eigenen Entlastung in der deutschen Gesellschaft: Rassistische oder rechtsextreme Motive werden ausgeschlossen und die Diskussion ist damit beendet. Welche psychischen Folgen eine solche Tat für die Betroffenen hatte, bleibt unsichtbar. Eine Debatte über den Umgang mit rechtsextremen Täter*innen oder über besseren Schutz der Betroffenen bleibt aus.

Die Initiative NSU-Komplex auflösen Jena will nicht nur weiter zu dem Anschlag recherchieren, sondern zur Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadt und seiner Rolle im NSU-Komplex aufrufen und daran erinnern, dass wir als Gesellschaft eine Verantwortung tragen: Betroffene zu schützen, Aufarbeitung zu ermöglichen und Verdrängen und Vergessen nicht zuzulassen.