In Berlin Kreuzberg erinnert der Verein Pek Koach e.V. mit Stadtspaziergängen an jüdische und kurdische Frauen, deren Engagement und Geschichten im Stadtteil kaum sichtbar sind. Die Tour führt zu Orten des Erinnerns an Opfer rechtsextremer, antisemitischer und patriarchaler Gewalt und macht das Wirken jüdischer und kurdischer Frauen in Geschichte und Gegenwart sichtbar.

Von Luisa Gerdsmeyer

„Pêk“ bedeutet im Kurdischen „zusammen, vereint“. „Koach“ ist das hebräische Wort für „Kraft“ – oder „Widerstandskraft“. Zusammen ergeben die beiden Wörter den Namen des kurdisch-jüdischen Frauenvereins Pek Koach e.V. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, solidarische Allianzen aufzubauen und zu stärken – gegen Antisemitismus, antikurdischen und antislawischen Rassismus, gegen Sexismus, Queerfeindlichkeit, Islamismus und andere Ideologien der Ungleichheit. Mit Workshops, Diskussions- und Bildungsveranstaltungen machen die Engagierten die Geschichten jüdischer und kurdischer Frauen sichtbar – Geschichten von Mut, Widerstand und Zusammenhalt.

Eines der Projekte von Pek Koach e.V. sind geführte Spaziergänge unter dem Titel „Diaspora und Dasein“ durch Berlin-Kreuzberg. Die Amadeu Antonio Stiftung unterstützte den Verein mit einer Förderung. Die Stadtführungen erzählen die Lebensgeschichten jüdischer und kurdischer Menschen, die den Stadtteil geprägt haben – Menschen, deren Spuren im Stadtbild heute oft unsichtbar sind. „Wir haben die Biografien verschiedener Menschen aus Kreuzberg recherchiert und Geschichten von Menschen kennengelernt, die die Communities hier in Berlin bereichert haben, oder dies bis heute tun“, erzählt Maria, die die Spaziergänge gemeinsam mit ihrer Vereinskollegin Fatma entwickelt hat und durchführt. Der Spaziergang führt zu fünf Stationen. Die ersten drei widmen sich dem Erinnern: Welche Geschichten werden im Stadtteil weitergegeben und im Stadtbild sichtbar – und welche fehlen? Die beiden letzten Stationen richten den Blick auf die Gegenwart und erzählen vom gesellschaftlichen Engagement jüdischer und kurdischer Communities in Kreuzberg heute.

Die erste Rabbinerin weltweit: Regina Jonas und ihr Wirken in Kreuzberg

Die erste Station des Spaziergangs führt zur Synagoge am Fraenkelufer. Hier erinnert der Spaziergang an Regina Jonas. Sie wurde 1902 im Scheunenviertel in Berlin-Mitte geboren. Schon als Schülerin fasste sie den Plan, Rabbinerin zu werden – zu einer Zeit, in der dieses Amt ausschließlich von Männern ausgeführt wurde. 1924 begann sie ihr Studium an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums und schloss es 1930 mit ihrer Abschlussarbeit zu der Frage „Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden?“ ab. Mit religiösen Argumenten legt sie dar, warum die Antwort auf diese Frage aus ihrer Sicht „ja“ lautet. Gegen Widerstände erhielt sie 1935 ihr Rabbinatsdiplom – als erste Frau weltweit. In den folgenden Jahren hielt Jonas Vorträge über die Rolle von Frauen im Judentum, betreute Gemeindemitglieder seelsorgerisch und arbeitete unter anderem in der Synagoge am Fraenkelufer als Rabbinerin. Im Laufe der zunehmenden Verfolgung von Rabbinern durch die Nationalsozialisten übernahm sie auch die Vertretung geflohener und deportierter Rabbiner in anderen Städten. 1942 wurde Regina Jonas nach Theresienstadt deportiert. Auch hier versuchte sie, ihr Amt weiter auszuüben, bot Seelsorge an und hielt Vorträge. 1944 wurde Regina Jonas in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort im Alter von 42 Jahren ermordet.

Trotz ihres Pionierinnenweges blieben Jonas’ Geschichte und ihr Wirken lange Zeit unbekannt. Erst in den 1990er-Jahren wurde ihr Nachlass wiederentdeckt. Im Jahr 2023 beschloss das Bezirksparlament Friedrichshain-Kreuzberg, eine Straße nach ihr zu benennen. Die Umbenennung war für den 19. September dieses Jahres geplant, wurde jedoch vorerst durch den Protest von Anwohner*innen gestoppt.

Erinnerung an die Opfer von politischer Gewalt und Femiziden am Kottbusser Tor

Weiter führt der Spaziergang zum Kottbusser Tor. Hier erzählt Fatma von kurdischen Menschen, die Opfer von politischer Gewalt und Femiziden wurden.

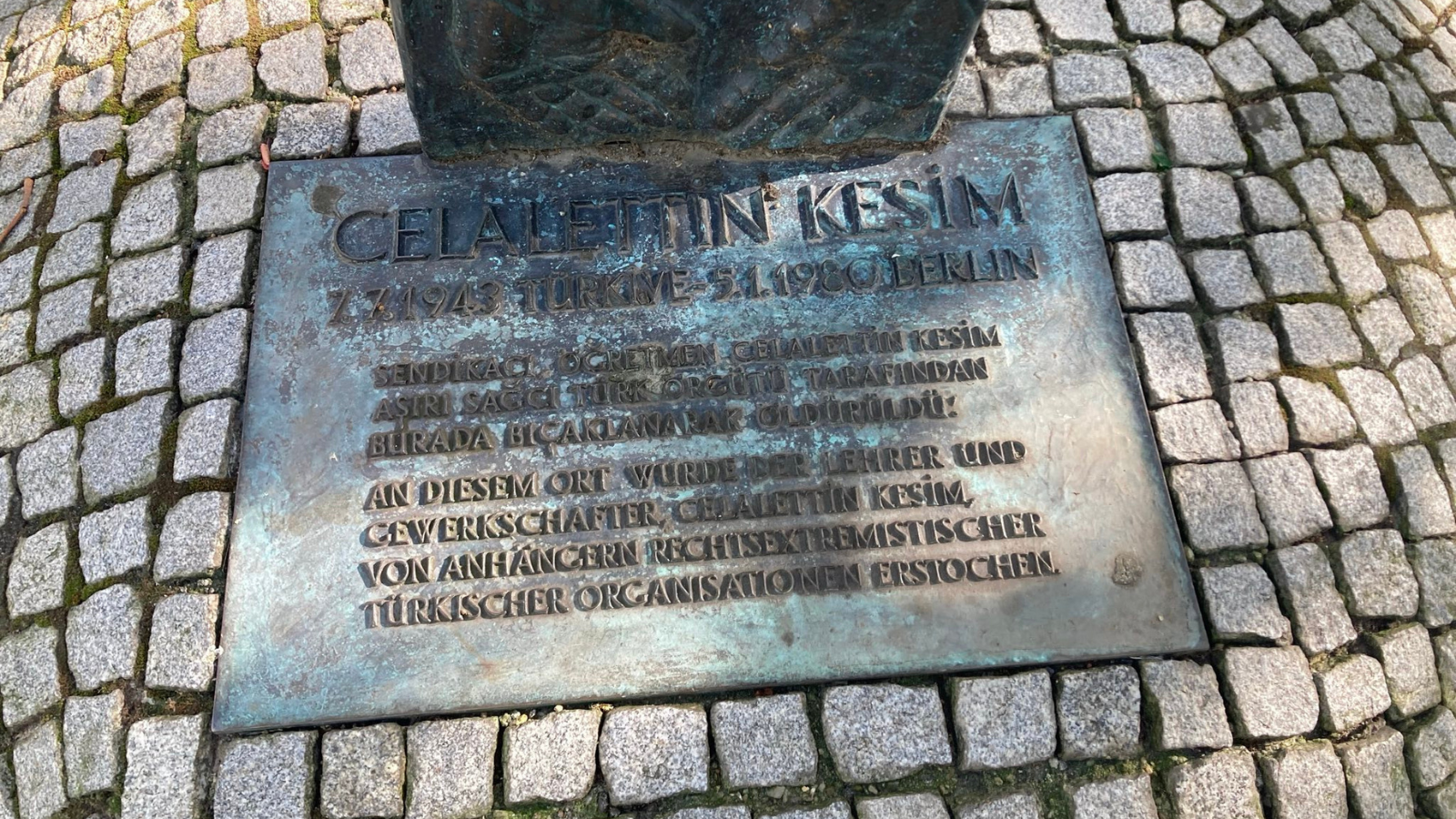

Eine Gedenkstele und -tafel am Platz zwischen Kottbusser Straße und Skalitzer Straße erinnern seit 1991 an Celalettin Kesim. 1973 war er aus der Türkei nach West-Berlin ausgewandert, arbeitete zunächst in einem Maschinenbauunternehmen, später als Berufsschullehrer, und engagierte sich als Gewerkschafter und Mitglied der Kommunistischen Partei der Türkei (TKP). Am 5. Januar 1980 verteilte er gemeinsam mit einigen Genoss*innen am Kottbusser Tor Flyer, um über die Gefahr eines drohenden Militärputsches in der Türkei zu informieren, als eine bewaffnete Gruppe der Grauen Wölfe ihn und seine Mitstreiter*innen gewaltsam angriff. Die Grauen Wölfe sind eine rechtsextreme antikurdische und antisemitische türkische Gruppierung, die in der Türkei, aber auch im Ausland aktiv ist. Celalettin Kesim wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er kurz nach dem Angriff im Krankenhaus im Alter von 36 Jahren verstarb.

Vier Jahre nach dem Mord an Celalettin Kesim wurde die Kurdin Fatma E. Opfer eines misogynen und rechtsextremen Anschlags. Sie besuchte als Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt eine Beratungsstelle, als ein Mann in die Räumlichkeiten eindrang und auf sie und auf Seyran Ateş, die sich während ihres Jura-Studiums in der Beratungsstelle engagierte, schoss. Fatma E. wurde getötet, Seyran Ateş überlebte schwer verletzt. Bis heute ist kaum etwas über Fatma E. bekannt, im Berliner Stadtbild erinnert nichts an den misogynen Anschlag. Zudem wurde der Anschlag juristisch nie aufgeklärt. Zwar wurde auf Grundlage von übereinstimmenden Zeug*innenaussagen ein Mann festgenommen, dem Verbindungen zu den rechtsextremen Grauen Wölfen nachgewiesen werden konnten. Dennoch wurde der mutmaßliche Täter im Gerichtsverfahren freigesprochen.

Auch an den Mord an Semanur S. wird hier erinnert. 2012 wurde die 30-jährige Mutter von sechs Kindern von ihrem Ehemann getötet. Die Tat löste in der türkischen und kurdischen Community in Kreuzberg große Betroffenheit aus. Frauen organisierten Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen, forderten besseren Schutz für Betroffene von häuslicher Gewalt sowie mehr Präventionsmaßnahmen und ermutigten andere, nicht alleine zu bleiben, sondern Unterstützung zu suchen. „Wir wollen das Gedenken wachhalten und an die Opfer von misogyner und faschistischer Ideologie erinnern, gerade dann, wenn sie öffentlich in Vergessenheit geraten sind“, so Fatma. „Die Erinnerung ist zugleich eine Mahnung: Bis heute fehlen vielerorts ausreichende Unterstützungsangebote für Betroffene.“

Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus: die Gruppe um Eva Mamlok

Der nächste Halt findet beim Friedrichshain-Kreuzberg Museum statt. Die Station widmet sich der Erinnerung an jüdische Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus – Geschichten, die bis heute häufig unbekannt bleiben. Eine dieser Frauen ist Eva Mamlok, die in Berlin-Kreuzberg aufwuchs. Mit 14 Jahren kletterte sie 1932 auf das Dach eines großen Kreuzberger Kaufhauses und schrieb mit weißer Farbe „Nieder mit Hitler!“. Sie wurde verhaftet und später wieder freigelassen, da sie noch strafunmündig war. Zwei Jahre später geriet sie erneut in Haft, als sie Blumen auf den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht niederlegte. Ab 1940 musste Eva Mamlok Zwangsarbeit in einer Schraubenfabrik leisten. Hier lernte sie ihre Mitstreiterin Inge Berner kennen. Gemeinsam mit weiteren Frauen bildeten sie eine Widerstandsgruppe, verteilten Flugblätter, verliehen verbotene Bücher und schrieben antifaschistische Parolen an Hauswände. 1942 wurde Eva Mamlok in das Ghetto von Riga deportiert, wo sie weiter im Widerstand tätig war, etwa durch heimliche Fotografien, die die unmenschlichen Bedingungen im Ghetto dokumentierten. 1944 wurde sie in das KZ Stutthof deportiert, wo sie noch im selben Jahr starb. Die einzige Überlebende der Gruppe war Inge Berner, die nach dem Krieg als Zeitzeugin von Eva Mamloks mutigem Engagement berichtete.

Dennoch blieb Mamlok in der deutschen Erinnerungskultur lange Zeit unsichtbar. Erst mit der Ausstellung „Gruppe Eva Mamlok“ des Friedrichshain-Kreuzberg Museums im Jahr 2024 wurden erstmals die Recherchen eines zivilgesellschaftlichen Netzwerkes einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Heutiges Engagement kurdischer und jüdischer Frauen in Berlin

Die letzten beiden Stationen des Spaziergangs zeigen heutiges Engagement jüdischer und kurdischer Frauen. Zunächst besucht die Gruppe das Interkulturelle Mehrsprachige Familienzentrum Rengîn des Vereins Yekmal e.V. Der Verein wurde 1993 von kurdischen Eltern, Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen in Berlin gegründet und betreibt mittlerweile mehrere Standorte in Deutschland. In Berlin unterstützt Yekmal Familien, Geflüchtete, Jugendliche und Betroffene von Gewalt, Diskriminierung oder patriarchaler Unterdrückung. Ein wichtiger Teil der Arbeit ist außerdem die Sprachförderung, etwa durch Sprach- und Alphabetisierungskurse sowie zwei bilinguale Kitas. Die Pflege der kurdischen Sprache ist von besonderer Bedeutung, da sie in der Türkei lange Zeit unterdrückt wurde. Hier erzählt Maria von Günay Darici, der Geschäftsführerin des Vereins. 1997 wanderte sie aus der Türkei nach Berlin aus, auch aufgrund der Repressionen des türkischen Staates, die sie als Kurdin erlebte. „Darici setzt sich nicht nur für die kurdische Community in Berlin ein, sondern engagiert sich auch besonders für Solidarität zwischen unterschiedlichen migrantischen Communities“, berichtet Maria.

Den Abschluss des Spaziergangs bildet ein Bericht über Maya Wolffberg, eine Israelin, die 2017 nach Berlin kam und hier die Israeli Community Europe (ICE) mit aufbaute. In der Gruppe „Zusammen Berlin“ treffen sich Israelis, die in Berlin leben, und schaffen über verschiedenste Veranstaltungen wie Shabbat-Feiern, gemeinsame Mahlzeiten zu jüdischen Feiertagen, Konzerte oder Filmvorstellungen einen Raum für Austausch und Zusammengehörigkeitsgefühl. Maria erzählt von Wolffbergs Familiengeschichte und ihren Wurzeln in Berlin: Mayas Großvater hatte in Berlin-Kreuzberg ein Fotogeschäft. In einem Versteck in Buckow überlebten Großvater und Vater den Krieg und die Shoah. Die Familie wanderte danach zuerst nach Chile und später nach Israel aus. In ihrer Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte entschied Maya 2017, nach Berlin zu ziehen. „Erst durch die Erfahrung von Diaspora und dem Antisemitismus in Deutschland entstand für sie ein neuer Zugang zu ihrer jüdischen Identität und der Suche nach einer Community,“ so Maria.

Großes Interesse an den Spaziergängen von Pek Koach

Der Verein Pek Koach setzt sich weiterhin für die Sichtbarkeit, Rechte und Sicherheit jüdischer und kurdischer Communities ein und bildet solidarische Allianzen. Dabei werden insbesondere mehrfach marginalisierte Perspektiven sichtbar – etwa die von Frauen und queeren Menschen. Maria erzählt: „Das Interesse an unseren Spaziergängen ist so groß, dass alle bisherigen Termine ausgebucht waren. Bei zukünftigen Führungen werden wir Kopfhörer an die Teilnehmenden verteilen, über die jede*r uns gut hören kann, sodass wir die Gruppen vergrößern können. So können noch mehr Menschen die Geschichten kennenlernen, die sonst im Stadtteil häufig übersehen werden.“