„Games – Perfekte Unterhaltung“ lautet das Motto der diesjährigen Gamescom, die vom 20. bis 24. August in Köln stattfindet. Das größte Videospiel-Event Europas lockt jährlich Hunderttausende in die Messehallen und unterstreicht die Relevanz und Vielschichtigkeit der Gaming-Kultur. Auch Rechtsextreme versuchen seit Jahren, Videospiele und ihre Plattformen zu instrumentalisieren. Zeit für eine Bestandsaufnahme und einen differenzierten Blick auf Rechtsextremismus und Gaming.

Von Mick Prinz und Severin Schwalb

Videospiele bieten immer mehr Möglichkeiten für den Einsatz in der Bildungsarbeit und Wissen zu unterschiedlichsten Themen immersiv zu vermitteln. Vorbei sind die Zeiten, in denen simple Lernspiele Fakten mit dem Game-Design-Holzhammer servierten. Sowohl klassische Unterhaltungsgames, als auch eher in Bildungskontexten eingesetzte „Serious Games” liefern spannende Fakten zu historischen Settings, stellen Spielende vor moralische Fragen oder vermitteln eindrucksvoll die Perspektive unterschiedlicher Betroffenengruppen.

Pädagogische Chancen und progressive Entwicklungen

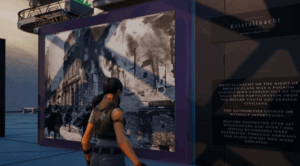

Während man sich in „The Darkest Files” dem Anwaltsteam rund um Fritz Bauer anschließt und NS-Verbrecher vor Gericht bringt, ermöglicht die VR-Erfahrung „Unhome” bewegende Einblicke in die alltäglichen Herausforderungen von wohnungslosen Menschen in Deutschland. Auch Spiele wie „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm” oder „Das ILIOS Experiment” stehen Schulen kostenfrei zur Verfügung und regen zum Nachdenken über Toleranz und gesellschaftliche Teilhabe an. Dass dies auch mit den bei Jugendlichen beliebten Titeln funktioniert, zeigen Beispiele wie das digitale Shoa Museum „Voices of the Forgotten” in Fortnite oder ein Minecraft Server auf dem ukrainische Geflüchtete psychosoziale Unterstützung erhalten.

Eine neue Studie des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche (bitkom) unterstreicht: Gaming ist längst kein reines Jugendphänomen mehr und findet nicht nur in einer primär männlichen Zielgruppe statt. Im Gegenteil, es ist ein vielschichtiges und heterogenes Kulturgut, das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und es geschafft hat, sich von stigmatisierenden Verallgemeinerungen zu lösen. Doch zum Gaming 2025 gehören auch regelmäßige Instrumentalisierungversuche durch eine rechtsextreme Minderheit, toxisches Grundrauschen in Ingame Chats und mühselige Debatten über Diversität.

Toxicity und Hass im Gaming

Abwertungen, Beleidigungen, Diskriminierungen sind in einigen Text- und Voicechats Teil alltäglicher Kommunikation. Laut einer Studie der ADL haben 76 Prozent aller Spieler*innen schon Hass im Netz erlebt. Besonders betroffen von Hate Speech sind dabei Frauen, Queers und Jüdinnen*Juden, die aufgrund ihrer Identität angegriffen werden.

Wichtig: Toxische Gamer*innen sind nicht unbedingt deckungsgleich mit der lauten rechtsextremen Minderheit, die Videospiele strategisch nutzt, um menschenverachtende Narrative zu verbreiten. Rechtsextreme sind nur ein kleiner Teil der Gaming-Welt und nicht repräsentativ für vielschichtige Videospiel-Communitys.

Dass sich aber Rechtsextreme im Gaming so wohl fühlen, hat mehrere Gründe: Zum einen, stoßen rechtsextreme Erzählungen in Räumen, in denen Beleidigungen und Diskriminierung ohnehin normal sind, auf weniger Widerstand und werden eher akzeptiert. Wenig Moderation und die Missachtung eigener Plattformguidelines begünstigt die Verbreitung rechtsextremer Talkingpoints und Propagandamedien. Rechtsextreme Akteur*innen haben längst verstanden, wie sie unregulierte Plattformen und das toxische Grundrauschen für die eigenen Zwecke nutzen können.

So wurde die Gamergate-Kontroverse, eine 2013 beginnende, antifeministische Hetzkampagne, zum Vorbild für die US-amerikanische Alt Right, um die aufgeladenen Debatten in Videospielräumen auszunutzen. Hass formulierte sich gegen progressive Entwicklungen in der Gaming-Kultur, gegen eine vermeintliche Political Correctness und gegen weibliche und nicht binäre Akteur*innen in der Games-Branche.

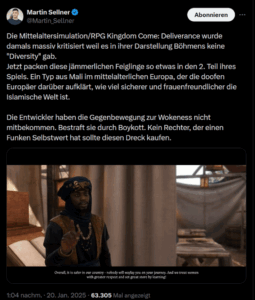

Auch heute, über zehn Jahre später, versuchen rechtsextreme Player Diskussionen um vermeintlich „woke“ Games zu dominieren und anschlussfähig in einem breiten Gaming-Mainstream zu werden. Das Narrativ: Früher war Gaming weniger politisiert und dadurch weniger „weichgespült“. Die Ablehnung macht sich auch an einzelnen Personen oder Unternehmen deutlich, wie beispielsweise am kanadischen Beratungsunternehmen Sweet Baby Inc., welches Entwicklungsstudios zu Themen wie Diversität und Repräsentation berät. Aber auch große Titel wie „Baldur`s Gate 3“ (Spieler*innen können sich für ihre Charaktere zwischen mehr Optionen als männlich und weiblich entscheiden) oder „Kingdom Come Deliverance II“ (queere Beziehungen und nicht-weiße Figuren spielen eine Rolle) werden von rechten und rechtsextremen Gamern als Beleg für eine angebliche destruktive „wokeness“ im Gaming angeführt.

Rechtsextremismus auf Gaming-Plattformen

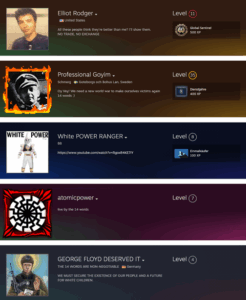

Es gibt zahlreiche Gaming-Plattformen, auf denen Spiele gekauft und bewertet werden, Streaming-Content und Gruppen entstehen oder in Foren und Kommentarsektionen über die unterschiedlichsten Themen diskutiert wird. Rechtsextreme machen auch auf Plattformen wie Steam, Twitch, Discord oder Roblox nur einen geringen Teil der User*innen aus, nutzen aber die Plattformen strategisch, um sich zu vernetzen, zu mobilisieren oder menschenfeindliche Ideologien zu verbreiten. So gibt es auf Steam über 65.000 Profile mit „Hitler“ im Namen. Darunter seit Jahren existierende Profile mit Hitlerbild im Avatar oder anderer NS-Kader. Das Ziel vieler rechtsextremer Angebote im Gaming ist in der Regel nicht die Ansprache komplett Unbeteiligter, sondern die Vernetzung von Menschen mit einem gefestigten rechten Weltbild. Das verdeutlichen zum Beispiel die zahlreichen Wehrmachtsfangruppen, in denen Rechtsextreme mit wenigen Klicks in den Austausch mit anderen treten können.

Auch andere rechtsextreme Symbole und Codes, wie die schwarze Sonne oder Zahlenkombinationen finden sich zuhauf auf der Plattform. Daneben werden Rechtsterroristen glorifiziert oder Betroffene rassistischer Gewalt diffamiert.

Die Debatte über Rechtsterrorismus und Videospiele darf dabei nicht mit Killerspielnarrativen gefüllt werden: Abbildungen und Gewaltdarstellungen sind nicht Kern des Problems, sondern die Gaming-Infrastruktur, die die Vernetzung von Terroristen vereinfacht. Ein trauriges Beispiel liefert das rechtsterroristische Attentat am OEZ in München 2016. Der Täter hatte sich in einer geflüchtetenfeindlichen Steam-Gruppe mit anderen Rechtsextremen über Ideologie, Waffenkauf und Anschlagsideen ausgetauscht. Er ermordete neun Menschen. Ein weiteres Gruppenmitglied tat es ihm gleich und tötete eineinhalb Jahre später in den USA zwei Menschen. Erst 2024 folgte ein weiterer Fall, bei dem sich ein Rechtsterrorist aus der Türkei auf Steam mit einem anderen Rechtsextremisten vernetzte und über Anschlagsideen austauschte. In Folge wurden fünf Menschen verletzt.

Auch andere Gaming- und gamingnahe Plattformen werden von Rechtsextremen genutzt. Auf geschlossenen Discordservern werden „Hate Raids” organisiert, die sich vor allem gegen weibliche und trans Streamer*innen richten. Dutzende Accounts strömen koordiniert in Livestreams oder Kommentarspalten und versuchen, ihre Opfer zu verunsichern, bloßzustellen und anzugreifen. Auf der Livestreaming-Plattform Twitch dagegen bekommen rechte Influencer*innen eine Bühne und in Talkformaten werden rechtsextreme Meinungen als vermeintlich legitime Diskussionspunkte angeführt.

Neben diesen „Mit Rechten reden” Formaten werden in der „Just Chatting” Sektion auf der Plattform mit Blick auf den Krieg in Gaza vermehrt Rassismus und Antisemitismus gegeneinander ausgespielt. Die Taten der antisemitischen Terrorgruppe Hamas werden als legitimer Widerstand dargestellt oder antisemitische Codes und Holocaustrelativierung geteilt. Gleichzeitig gibt es auch differenzierte Streamer*innen, mit einem Blick für die Perspektive der Menschen in Israel, Gaza und den besetzten Gebieten wahrnehmen, Terrorismus benennen und das Handeln der rechtsextremen israelischen Regierung kritisieren.

Rechtsextreme Modifikationen und Spiele

Viele Videospielplattformen bieten die Möglichkeit, Games über sogenannte Modifikationen zu erweitern oder eigene Bereiche (UGC – User generated content) zu erstellen. Bei rechten und reaktionären Gamer*innen sind dabei besonders jene Mods beliebt, die progressive Entwicklungen umkehren und Diversität aus Spielen entfernen. So werden beispielsweise in Fanerweiterungen zu „Spider Man“ Black-Lives-Matter-Graffitis durch völkische und rechtskonservative Bilder ersetzt, während in einer Mod zu „Baldur’s Gate 3” queere- und trans Figuren entfernt oder umgedeutet werden.

Auch im Steamworkshop finden sich neben zahlreichen „Anti-Diversity”-Inhalten auch Modifikationen, welche in Spielen in denen es um den Zweiten Weltkrieg geht, die Waffen-SS als vermeintlich legitime Fraktion integrieren oder einen Gefängnissimulator in einen „KZ Manager” umwandeln.

Auch auf Roblox – einer Gamingplattform die vor allem bei Kindern beliebt ist – werden eigene Spiele (sogenannte „Erlebnisse”) erstellt. Selbst wenn der allergrößte Teil der über 24 Millionen Erlebnisse keine problematischen Inhalte aufweist, gibt es auch von rechten Fans erstellte Mini-Games, in denen sich Spieler*innen als Wehrmachtssoldat durch ein fiktives Berlin 1940 bewegen, Schießübungen auf Hakenkreuzbannern ausüben oder rechtsterroristische Attentate nachspielen. Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen reagiert Roblox jedoch auf die rechtsextremen Instrumentalisierungsversuche und entfernt die Inhalte, wie beispielsweise die Attentate von Halle (2019) oder Buffalo (2022).

Neben diesen Fan-Inhalten auf bestehenden Plattformen und zu existierenden Spielen versuchen rechtsextreme Entwickler auch, mit eigenen Propagandagames einen Vorstoß in den Gamesmarkt, die im Großteil der Gaming-Communitys nicht viel Anklang finden. So versuchte sich zum Beispiel der US-amerikanische Verschwörungsideologe Alex Jones an einem eigenen Run-and-Gun-Shooter, die österreichische FPÖ an einem Moorhuhn-Klon, bei dem Moscheen und Muezzine weggeklickt werden müssen. Ein Studio aus den Reihen der rechtsextremen „Identitären Bewegung” führt gerade mit gleich mehreren Titeln einen Strategiewechsel durch: Rechtsextreme Inhalte werden viel verschleierter dargestellt und dienen mehr der Finanzierung eigener Projekte. Erstes Spielmaterial lässt vermuten, dass auch diese Games keinen Erfolg mit sich bringen. Die „Junge Alternative” veröffentlichte zu den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen ein wenig innovatives Browsergame im Stil von Candy Crush. In einem Wahlwerbespot versuchte die ehemalige Jugendorganisation der AfD bei reaktionären Gamer*innen zu punkten. In dem Spot formuliert eine Stimme aus dem Off: „Gaming ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Einmal das falsche Wort im Voice-Chat gedroppt und du wirst gesperrt. Gaming ohne Zensur? Ja!”

Was tun gegen digitalen Hass? Digitale Zivilcourage!

Was auf den ersten Blick wie ein Randphänomen wirkt, ist in Wahrheit Teil einer kalkulierten und mehrgleisigen Strategie: Rechtsextreme Akteur*innen dringen in Gaming-Communitys ein, um ihre Ideologie zu platzieren und langfristig zu normalisieren. Wer sie als unbedeutende Minderheit abtut, übernimmt unbewusst ihre Verharmlosungstaktik und überlässt ihnen damit das Spielfeld.

Was also tun? Der erste und wichtigste Schritt ist es, toxische Inhalte und User*innen zu melden. Weil proaktive Moderation so selten ist, steigert das die Chancen, dass Inhalte, die gegen die Plattformrichtlinien verstoßen, auch entfernt werden. Besonders wichtig ist das bei in Deutschland strafrechtlich relevanten Inhalten wie Beleidigungen, Drohungen oder verfassungswidrigen Symbolen. Solche Fälle können unkompliziert an die Meldestelle REspect! übermittelt werden. Diese prüft die Inhalte und leitet sie an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weiter. Zum einen schaffen wiederholte Hinweise bei Plattformen und Behörden ein Problembewusstsein, zum anderen entlastet es Betroffene, wenn sie sich nicht selbst um die Löschung kümmern oder die Aussagen überhaupt lesen müssen.

Solche digitale Zivilcourage ist eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, Betroffene zu unterstützen und den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen. Ob in Gaming-Chats oder Kommentarspalten auf Social Media – es ist wichtig, Position zu beziehen und Gegenrede zu betreiben. Selbst wenn die Chance gering ist, das Gegenüber umzustimmen, verdeutlicht die Gegenrede, dass nicht alle hinter solchen Aussagen stehen. Die schweigenden Mehrheit hat eine niedrigschwellige Möglichkeit, ihre Zustimmung per Like oder kurzem Kommentar zu zeigen. Auch Solidaritätsbekundungen mit Betroffenen – ob öffentlich oder per Privatnachricht – sind wichtig, um ihnen das Gefühl zu nehmen, alleine gegen den digitalen Mob zu stehen. Gerade wenn Kommentare gezielt mit rechten Meinungen geflutet werden, ist strategisches Liken und Kommentieren entscheidend, um Gegenpositionen sichtbar zu machen.

Gemeinsam für eine digitale Zivilgesellschaft

Aber bei all diesen Gegenstrategien liegt die Verantwortung auf den Schultern Einzelner, die dabei an ihre Grenzen kommen können. Hier setzt Good Gaming Support an. Damit rechtsextreme Akteur*innen nicht weiter ungestört Themen setzen und unliebsame Stimmen aus der Gaming-Öffentlichkeit drängen können, bieten das Projekt konkrete Unterstützungsangebote.

Das Beratungsangebot richtet sich an Gamer*innen, Content Creator*innen und Betroffene von Hass und Drohungen, mit Austausch und persönlicher Hilfe zum Umgang mit Angriffen. Content Creator*innen, Veranstalter, E-Sport-Vereine oder andere Akteur*innen können mit Hilfe des Teams Position beziehen. Mit ihrer Reichweite und Vorbildfunktion haben sie großen Einfluss auf das Klima im Online-Diskurs.

Für Pädagogische Fachkräfte die bisher wenig Berührungspunkte mit dem Thema hatten, aber auch für Jugendliche, Gamer*innen, Personen aus der Games Branche oder andere Interessierte bietet Good Gaming Support Workshops und Vorträge an, die zu den Herausforderungen und Chancen digitaler Welten und zu den verschiedenen Formen rechtsextremer Einflussnahme informieren. Grundlage ist ein qualitatives Monitoring von Gaming-Communitys, und die Analyse aktueller Trends, toxischer Narrative und rechtsextremer Strömungen.

Plattformbetreiber, Sicherheitsbehörden und Politik werden mit dem Projekt sensibilisiert. Sie legen die Spielregeln für/auf den Plattformen fest und haben den größten Hebel, um dem toxischen Klima entgegenzuwirken. Gaming darf nicht stigmatisiert oder unter Generalverdacht gestellt werden. Denn der Widerstand gegen digitalen Rechtsextremismus muss mit, nicht gegen Gamer*innen stattfinden. Nur wenn Einzelpersonen, Vereine, die Games-Branche und Content Creator*innen gemeinsam eine starke digitale Zivilgesellschaft bilden und Plattformbetreiber, Sicherheitsbehörden und Politik klare Regeln festlegen und durchsetzen, lässt sich die toxische Diskursvergiftung und extremistische Einflussnahme im Gaming wirksam stoppen.

Zur Gamescom 2025 sollte der Blick also nicht nur auf spannende Neuerscheinungen und auf das Schulterklopfen der deutschen Games-Branche liegen, sondern auch auf die sich leider nach wie vor weiterentwickelnden rechtsextremen Strategien innerhalb der Gaming-Welten.

Der Artikel erschien ursprünglich bei Belltower.News.