Vergangene Woche hat sich das Parlament in die Sommerpause begeben. Der längst überholte “Rasse”-Begriff wurde noch immer nicht aus dem Grundgesetz gestrichen. Dabei hatte die Bundesregierung am 02.12.2020 den vom Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus vorgelegten Maßnahmenkatalog beschlossen – dieser sieht vor, dass der Begriff im Grundgesetz ersetzt werden soll.

Von Hanna Kämmerer

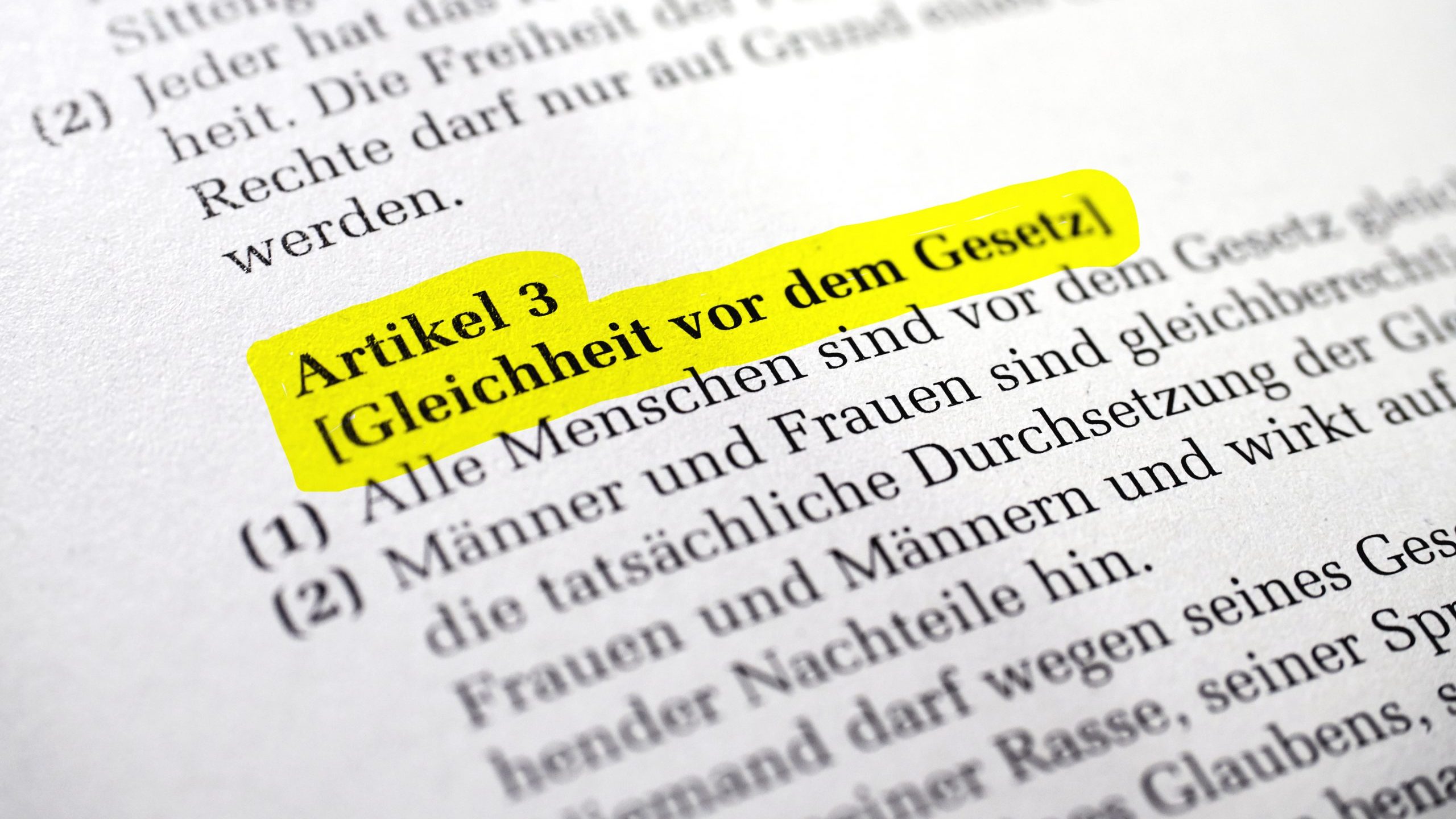

Im Artikel 3 der Verfassung steht bis heute: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“

Was ist das Problem?

Die Art und Weise, in der das Wort „Rasse“ im Grundgesetz verwendet wird, suggeriert, dass es tatsächlich unterschiedliche Menschenrassen gäbe. Wissenschaftler:innen sind sich allerdings seit langem einig: Anders als z.B. bei Hunden gibt es bei Menschen keine unterschiedlichen Rassen. Entwickelt wurde die Rassentheorie während der Kolonialzeit, aber sie war auch für den Nationalsozialismus von großer Bedeutung.

Während des Kolonialismus herrschte ein bestimmtes Menschen- und Weltbild, in dem die europäischen Menschen als grundsätzlich zivilisiert und indigene Menschen als primitiv angesehen wurden. Die Rassentheorie sollte das wissenschaftlich belegen und die Ausbeutung und Unterdrückung von BIPOC legitimieren. Menschen wurden mit pseudo-wissenschaftlichen Mitteln, wie der Vermessung der Nase oder des Kopfumfangs, in unterschiedliche Rassen eingeteilt. Die Nationalsozialisten weiteten diese Theorie auf „Arier“, Juden und Sinti und Roma aus, um den Holocaust zu legitimieren.

Die Ambiguität von “Rasse” und “race”

Obwohl es keine biologischen Menschenrassen gibt, und dies auch nicht im Grundgesetz suggeriert werden sollte – Rassismus existiert leider dennoch. Der Rassifizierungsprozess, bei dem unterschiedliche Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens mit bestimmten Vorurteilen behaftet werden, muss weiterhin als Diskriminierungsform anerkannt werden. Im Englischen hat sich der Begriff „race“ so etabliert, dass er nicht im biologischen Sinne verstanden wird, sondern eben diese sozial konstruierten Vorurteile und Unterschiede mit ihren gesellschaftlichen Auswirkungen beschreibt. Im Deutschen gibt es diesen soziologischen und rassismuskritischen Gebrauch des Rasse-Begriffs jedoch nicht.

Im Hinblick auf die Geschichte des Rasse-Begriffs in Deutschland und seine Verwendung zur NS-Zeit ist eine rassismuskritische Aneignung des Wortes wie im Englischen ausgeschlossen. Von der Vorstellung, es gäbe unterschiedliche Menschenrassen, muss Deutschland sich klar und eindeutig distanzieren. Der Begriff „Rasse“ soll deswegen durch Diskriminierung aus „rassistischen Gründen“ ersetzt werden.

Warum ist die Änderung des Begriffs gescheitert?

Für die Änderung des Grundgesetzes wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt. Bereits im Dezember 2020 hatten sich die Koalitionspartner darauf geeinigt, den „Rasse“-Begriff aus dem Grundgesetz zu streichen. Nach dem Vorschlag der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), “rassistische Gründe” statt “Rasse” zu verwenden, machte die Unionsfraktion nun kurz vor Ende der Legislaturperiode einen Rückzieher. Somit bleibt der Begriff im Grundgesetz vorerst bestehen.

Offenbar fürchtete die CDU/CSU, dass durch die Änderung neue Ansprüche an den Staat entstehen könnten – der Justiziar der Unionsfraktion Ansgar Heveling verwies in einer Stellungnahme auf die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz mit dem Hinweis, “dass jede Änderung der Verfassung die Tür zu neuen Auslegungen der Verfassung öffnet”.

Es war ein Meilenstein, dass das Kabinett mit seinem Ausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus und dem verabschiedeten Maßnahmenkatalog zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die substantielle Bedrohung durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus anerkannte. Doch mit der verschleppten Gesetzesänderung wurde eine wesentliche Chance im Kampf gegen Rassismus vertan.