Es war im Dezember 2010, A.G. sitzt im Zug von Kassel nach Frankfurt am Main, als die Bundespolizei seine Papiere kontrollieren möchte. Der Student kennt das bereits, schon häufig wurde der junge Mann von der Polizei kontrolliert. An diesem Tag weigert er sich, seinen Pass zu zeigen, die Polizisten nehmen ihn mit auf die Wache. Der 25-Jährige fühlt sich durch das Vorgehen der Beamten an „SS-Methoden“ erinnert, diese erstatten Anzeige wegen Beleidigung. A.G. wird vom Vorwurf der Beleidigung letztlich freigesprochen, vor Gericht geht es trotzdem weiter. Ein Polizist gab vor Gericht an, die Hautfarbe des Studenten wäre für die Kontrolle dessen Personalien ausschlaggebend gewesen. A.G. reichte gegen diese rassistische Diskriminierung Klage ein.

Das Verwaltungsgericht in Koblenz sprach ein denkwürdiges Urteil: „Beamte der Bundespolizei dürfen Reisende jedenfalls auf Bahnstrecken, die Ausländern zur unerlaubten Einreise oder zu Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz dienen, verdachtsunabhängig kontrollieren. Es ist ihnen bei Stichprobenkontrollen nicht verwehrt, die Auswahl der anzusprechenden Personen auch nach dem äußeren Erscheinungsbild vorzunehmen“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Student A.G. und sein Rechtsanwalt, Sven Adam, finden sich damit nicht ab. Das Gericht hat die Berufung, wegen der grundsätzlichen Bedeutung, zugelassen, das Verfahren wird neu aufgerollt.

Verstoß gegen das Grundgesetz

Die Entscheidung des Gerichts gleicht einem Skandal in Anbetracht des deutschen Grundgesetzes. „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“ heißt es in Artikel 3 und weiter, dass niemand aufgrund seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt werden.

Die Richter in Koblenz haben den strukturellen Rassismus, den tagtäglich Menschen erleiden müssen, für legal erklärt. „Ethnic Profiling“ (auch „Racial Profiling“) nennt sich diese diskriminierende Praxis von Polizeibeamten, Menschen allein oder überwiegend wegen deren Hautfarbe zu kontrollieren.

Diese Praxis ist nichts anderes als „rassistische Stigmatisierung von Staats wegen“. Die Beamten „unterstellen damit, dass Menschen mit dunkler Haut potentielle Straftäter sind“, erklärt Bernd Mesovic von Pro Asyl. „Sie schüren damit nicht nur rassistische Vorurteile in der Bevölkerung, die täglich Zeuge dieser Kontrollen wird, sondern vermitteln vor allem den Betroffenen, dass der deutsche Staat sie schon allein aufgrund ihrer Hautfarbe für verdächtig hält. Für die Betroffenen ist das diskriminierend, verletzend und ausgrenzend.“

Projekt zur Sensibilisierung

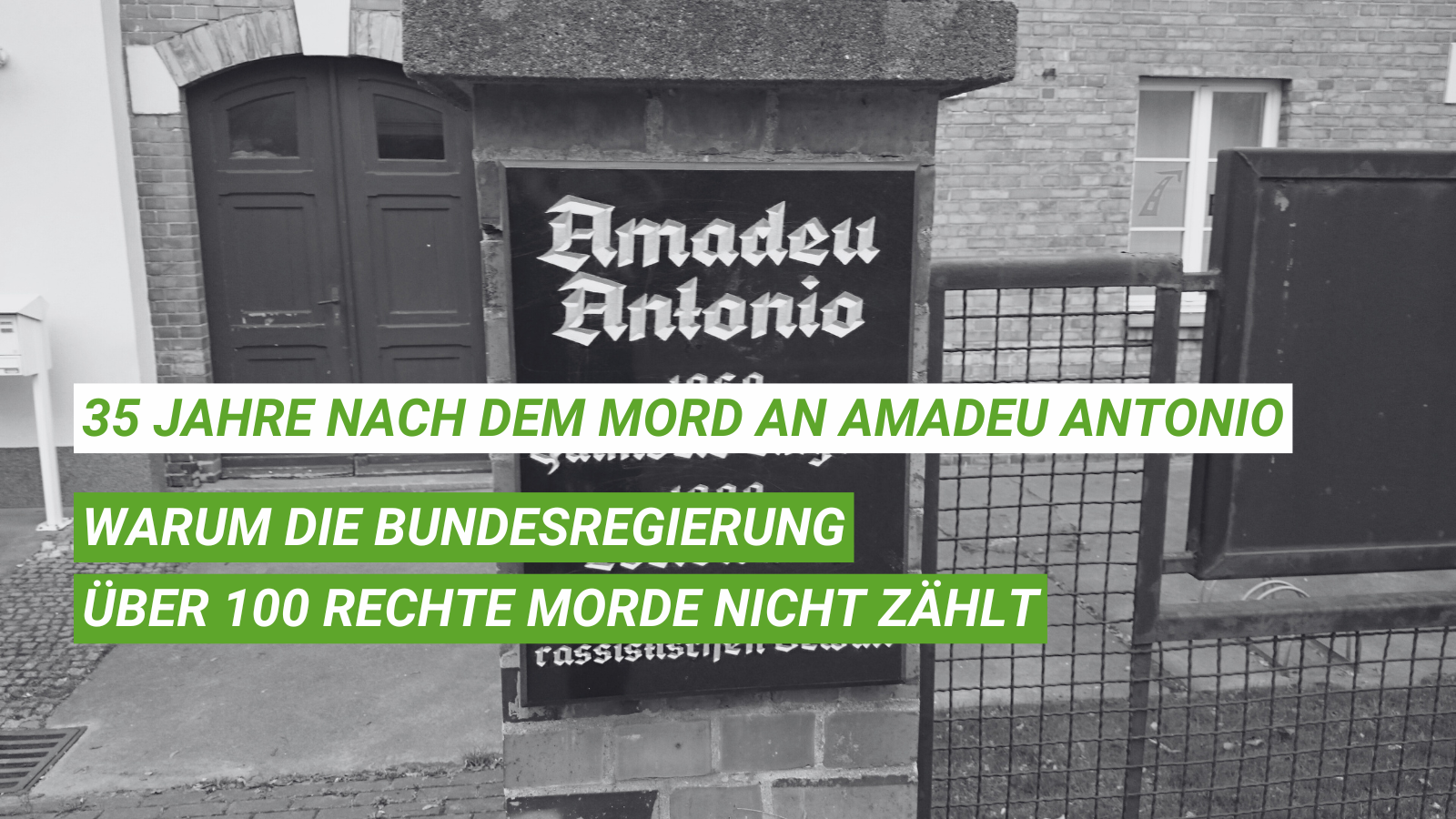

So sieht es auch das Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung, kurz BUG, aus Berlin. Der Verein wird das Berufungsverfahren begleiten und Öffentlichkeit für das Thema herstellen. Es geht den Engagierten dabei vor allem um die gesellschaftliche Sensibilisierung für „Ethnic Profiling“. Die Amadeu Antonio Stiftung unterstützt die Initiative bei diesem Vorhaben.

Von Ulla Scharfenberg, 22. Juni 2012