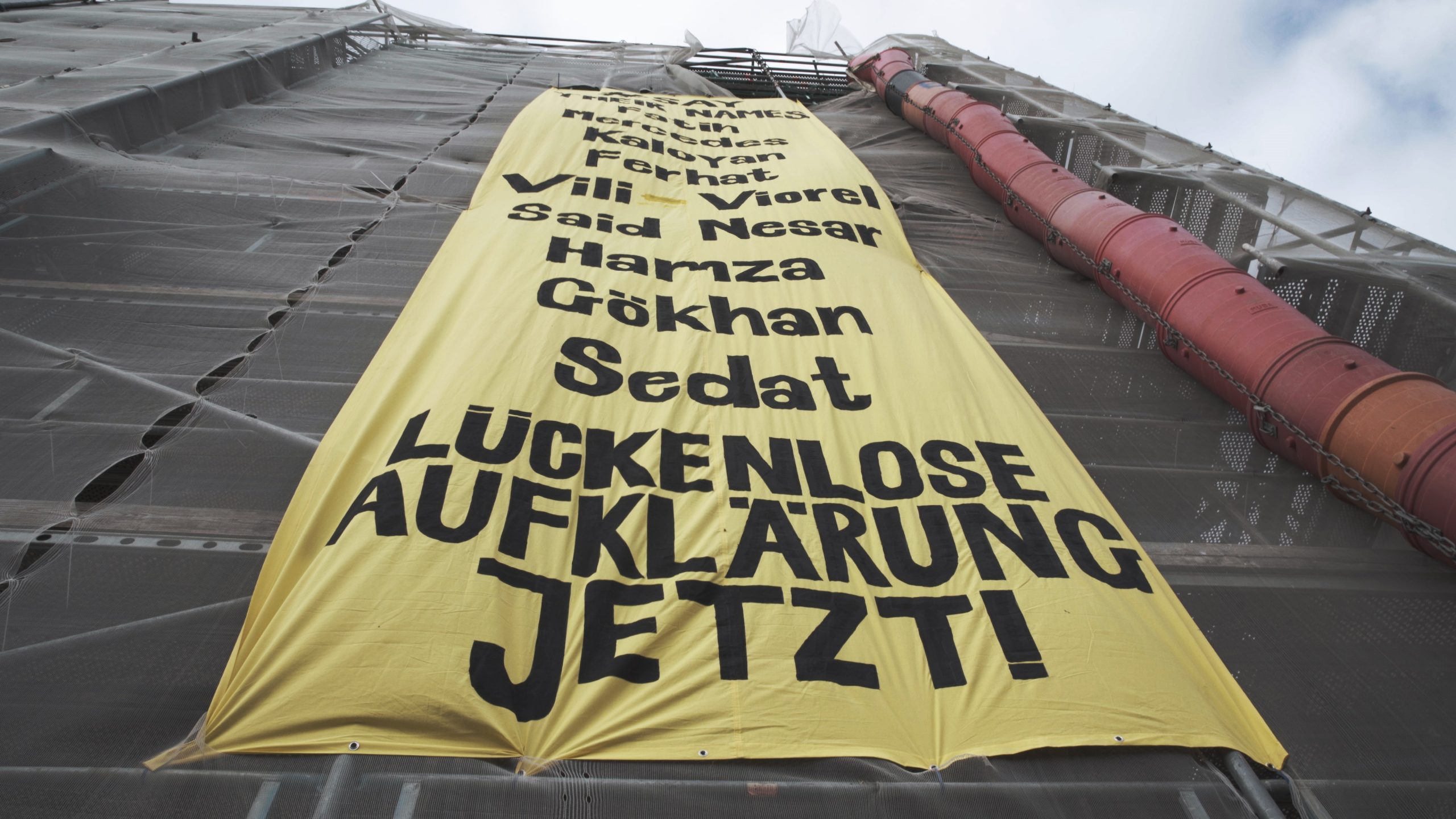

Am Abend des 19. Februar saß Dominique Baltas in der Arena-Bar – und hat überlebt. Fast drei Monate ist es her, dass Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nessar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov in Hanau aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Von Normalität ist Baltas Alltag seitdem weit entfernt. »Es kommt mir so vor, als sei es gestern passiert«, berichtet der Sänger der Band »Feuerherz«. Er hat Schlafstörungen und Alpträume, kann nicht regelmäßig essen und ist ängstlich geworden.

Der Anschlag geschah an Orten, die für viele der Überlebenden sogenannte »Safer Spaces«, also vertraute und sichere Räume waren. »Das macht die Verarbeitung der Tat noch schwieriger«, erklärt Justyna Staszczak von der Beratungsstelle Response für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. »Das Sicherheitsgefühl der Betroffenen ist massiv erschüttert. Denn wenn Orte, an denen sie sich so sicher gefühlt haben, zum Tatort werden – welche Orte sind dann noch sicher?«

Wie Baltas trifft die Corona-Krise die Überlebenden und Hinterbliebenen von Hanau besonders hart. Städtische Unterstützungsangebote wie die psychosoziale Beratung wurden reduziert oder sind schwerer zu erreichen. Das Jugendzentrum »k.town« in der Hanauer Kesselstadt, eine zweite Heimat für viele junge Menschen und erste Anlaufstelle nach dem Anschlag, bleibt geschlossen. Hinzu kommt die soziale Isolation: »Man ist zu Hause eingesperrt und hat nicht den sozialen Kontakt, den man eigentlich nach einem solchen Geschehnis bräuchte – mit Freunden darüber zu reden, sich abzulenken, rauszugehen«, berichtet Baltas im NSU-Watch-Podcast.

Trotz Corona-Krise ist Response gemeinsam mit anderen Initiativen für die Betroffenen da. Bietet psychosoziale Beratung an, unterstützt dabei, Anträge auf Härteleistungen zu stellen, begleitet zur Behörde, hilft, den Umzug aus der Wohnung in unmittelbarer Nähe zum Tatort zu organisieren. Doch die Bedarfe sind enorm und die Betroffenengruppe riesig. Dazu gehören die Familien der Todesopfer, deren Freund*innen, Lebenspartner*innen, die Überlebenden und deren Angehörige, die Jugendlichen aus dem Stadtteil. Zu den Traumata und der emotionalen Belastung kommen für viele Hanauer*innen Existenzsorgen. Einige Familien haben Hauptverdiener*innen verloren. »Zudem stehen viele vor der Frage, ob sie ihre Läden überhaupt weiterführen können«, erklärt Beraterin Staszczak. »Diese Räume, die vorher Orte voller Leben mitten in der Stadt waren, sind jetzt so sehr von Angst besetzt«.

Die rechtliche Lage macht die Situation nicht einfacher. Betroffene rechter Gewalt haben Anspruch auf Entschädigungszahlungen. Allerdings sind laut Gesetz nur Kernfamilie und Lebenspartner*innen berechtigt. »Der enge Anwendungsbereich geht an den Bedarfen der Menschen in Hanau vorbei«, resümiert Sarah Haupenthal, die den CURA-Opferfonds für Betroffene rechter Gewalt der Amadeu Antonio Stiftung leitet, »das gilt besonders vor dem Hintergrund dessen, wie rechte Gewalt funktioniert – als Botschaftstat, die in der ganzen Community Angst verbreiten soll, Ziel eines rassistischen Anschlags zu werden«.

Unmittelbar nach dem Anschlag fanden Politiker*innen aller demokratischen Parteien klare Worte zur Anerkennung der politischen Tatmotivation. Die Betroffenen fordern, dass ihnen Taten folgen. Doch der Stand der Dinge ist ernüchternd. Bemühungen zur Erinnerungsarbeit gibt es von offizieller Seite bisher nicht. Für das Gedenken an die Todesopfer sorgt derzeit ausschließlich die Zivilgesellschaft, so beispielsweise die Initiative 19. Februar. Anfang Mai eröffnete sie mit Unterstützung der Amadeu Antonio Stiftung einen Begegnungsraum, der den Hinterbliebenen jederzeit zum Austausch offensteht.

Auch das Fazit der Hinterbliebenen-Anwält*innen zu den Ermittlungen des Bundeskriminalamts beschämt. Auf die drängenden Fragen der Familien sei bisher nicht geantwortet worden. Noch immer wissen sie nicht, wie ihre Liebsten ums Leben gekommen sind, ob sie noch lange leiden mussten. Auch ob der Täter Kontakt zu Polizeibehörden hatte, wie es zwischenzeitlich hieß, und welche Konsequenzen aus den Informationen über ihn gezogen wurden, bleibt unbeantwortet. Diese Politik der Intransparenz führe zu einer weiteren Belastung der Überlebenden und Angehörigen, kritisieren die Anwält*innen in ihrer Pressemitteilung. Bei der Trauerfeier appellierte Ajla Kurtović, die Schwester des ermordeten Hamza Kurtović: »Sorgen Sie, liebe Politiker*innen, dafür, dass die Umstände dieses schrecklichen Verbrechens restlos aufgeklärt werden«. Kioskbesitzer Kemal Kocak fügt hinzu: »Ich möchte nicht mehr viele Worte hören, ich möchte Taten sehen, damit so etwas niemals wieder passiert.« Ob die Ermittler*innen aus dem NSU gelernt haben? Fraglich.

Um die Hinterbliebenen des Anschlags von Hanau zu unterstützen, hat die Amadeu Antonio Stiftung gemeinsam mit der Bildungsstätte Anne Frank, dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, der Initiative 19. Februar und dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma eine Spendenaktion gestartet und mehr als 100.000€ gesammelt. Sie möchten Betroffene rechter Gewalt unterstützen? www.amadeu-antonio-stiftung.de/curaspende