Der NSU radikalisierte sich in Jena. Das Bündnis »NSU-Komplex auflösen« begibt sich dort auf Spurensuche: Welches Umfeld prägte die Täter*innen? Warum verläuft die Aufarbeitung so schleppend? Was lässt sich daraus für die Zukunft lernen? Die Amadeu Antonio Stiftung unterstützt die Engagierten bei ihrem Beitrag zur kritischen Stadtgeschichte.

von Henrike Koch

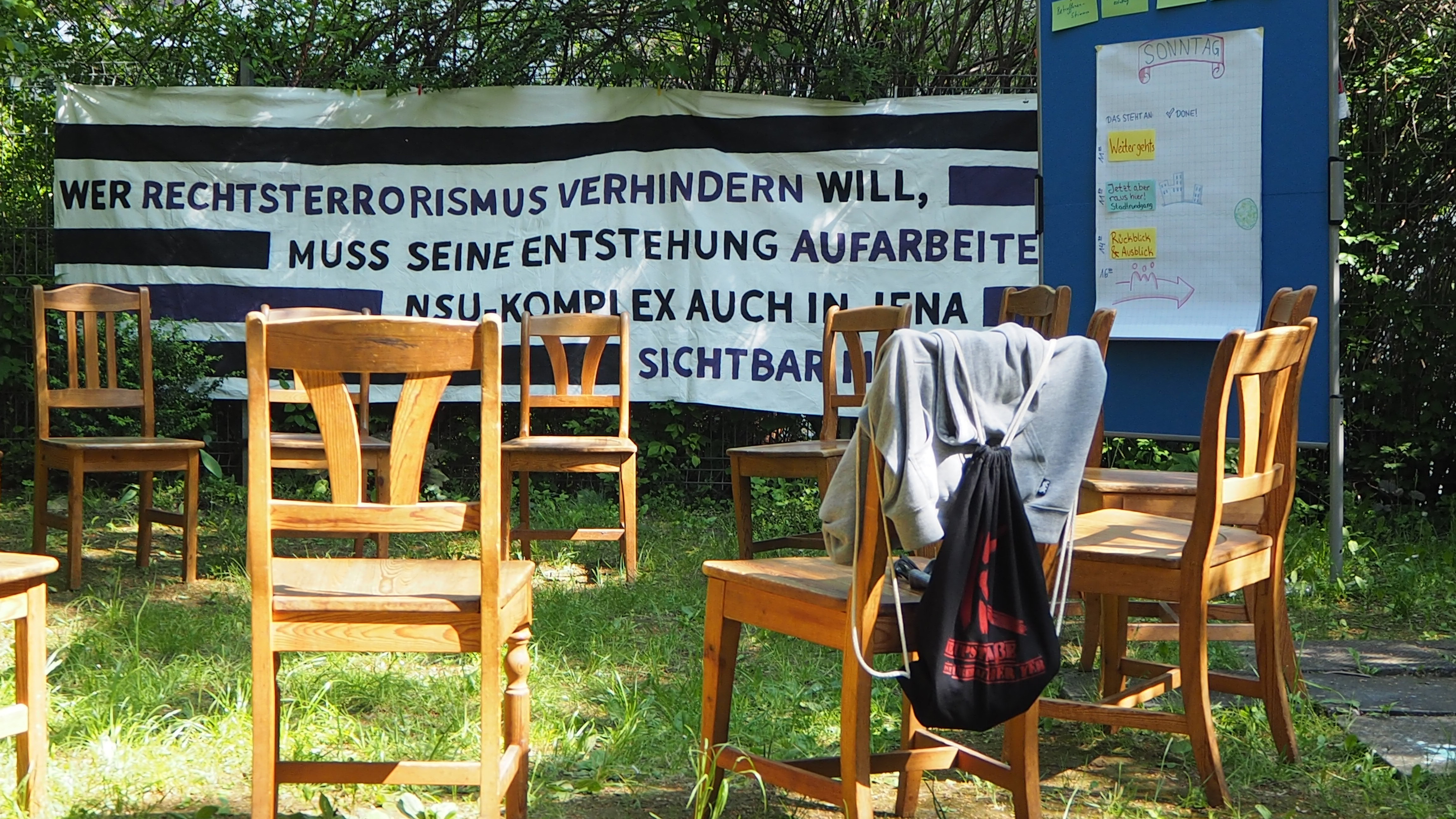

Der NSU ermordete zehn Menschen in Nürnberg, Hamburg, Rostock, München, Dortmund, Heilbronn und Kassel. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe radikalisierten sich in Jena. Die Ortsgruppe des Bündnisses NSU-Komplex möchte sich der eigenen Stadtgeschichte stellen. Gemeinsam mit jungen Menschen beschäftigen sie sich mit der Entstehung des NSU-Komplexes. Wie war das gesellschaftliche Klima in den 90er Jahren, der Sozialisationszeit der Haupttäter*innen? »Wir wollen anhand von lokalen Recherchen, Interviews und Zeitungsschnipseln die Geschichte von unten aufarbeiten«, erzählt Kim, die in der Ortsgruppe Jena aktiv ist.

Dabei sollen vor allem die (Alltags-)Erfahrungen jener, die in den 90er Jahren rechte Gewalt erlebten, einfließen. Wer damals vor rechtsextremer Gewalt warnte, wurde oft nicht ernstgenommen. »Wir möchten einen Beitrag zu einer kritischen Stadtgeschichte liefern«, so Kim. In Jena mangelt es vonseiten der Stadt bisher an Aufarbeitung. Ihre Dokumentation werden die Engagierten nach Abschluss des Projektes deshalb der Öffentlichkeit zugänglich machen.

»Wir wollen etwas Bleibendes hinterlassen, über die individuellen Bildungsprozesse hinaus.« Ob sich daraus ein Stadtrundgang, eine Ausstellung oder etwas anderes entwickelt, hängt von den Teilnehmenden der Geschichtswerkstatt ab. Auf jeden Fall sollen sich aus dem Projekt Lehren ergeben, wie künftiger Rechtsextremismus zu verhindern ist. Denn der hat seit der Nachkriegszeit eine traurige Kontinuität. Genauso wie der Umgang damit, meint Kim: »Es gibt leider auch eine Kontinuität,

das zu leugnen.«

»Grabe, wo du stehst« – das Motto vieler Geschichtswerkstätten ist Leitmotiv bei der Spurensuche. Ausgegraben werden sollen die lokalen Perspektiven und Erzählungen, die in der offiziellen Geschichtsschreibung oft nicht vorkommen. In Interviews und Recherchen lernen die Jugendlichen, dass Geschichtsschreibung ein politischer Prozess ist – mit Auslassungen und bisweilen einseitigem Fokus. Dieser Prozess muss immer wieder hinterfragt, kritisiert und ergänzt werden. Rechtsextremismus in der eigenen Stadt(-geschichte) zu benennen ist ein erster Schritt, um zu bewirken, dass gegen rechtsextreme Positionen vorgegangen wird. Auf diesen Weg haben sich die Jugendlichen gemacht.