Jahresrückblick zu Antifeminismus & Queerfeindlichkeit: Rechte Kampagnen, Hasswellen und politisierte Moralpaniken machten 2025 deutlich, wie eng körperliche Selbstbestimmung, Gleichstellung und demokratische Stabilität zusammenhängen.

Von Sabine Herberth und Nora Noll

Anfang Juni 2025, bis jetzt zählt Deutschland schon mindestens 40 Femizide, Taten also, bei denen Frauen wegen ihres Geschlechts getötet wurden, als im Bundestag zwei Richterinnen für das Bundesverfassungsgericht gewählt werden sollten. Eigentlich schien alles klar: Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf galt als fachlich unumstritten. Dann starteten rechte Medienportale wie Apollo News und Nius eine Kampagne gegen sie, nannten sie eine „radikale Abtreibungsaktivistin“, griffen einzelne Fachaufsätze heraus, um zu suggerieren, sie wolle Schwangerschaftsabbrüche „freigeben“. In kurzer Zeit landeten Hunderte Mails bei Abgeordneten, christlich-fundamentalistische Netzwerke mobilisierten gegen ihre Wahl, die AfD blies im Plenum zur Attacke und die Wahl wurde kurzfristig von der Tagesordnung genommen.

Was wie eine Spezialgeschichte fürs juristische Feuilleton wirkte, ist in Wahrheit ein Muster: Eine antifeministische Kampagne aus der rechtsalternativen Medienszene diffundiert bis in den Bundestag, wo konservative Kräfte sie aufgreifen und in „sachliche Bedenken“ zum „Schutz ungeborenen Lebens“ übersetzen. Die Botschaft dahinter: Frauen, die reproduktive Rechte konsequent verteidigen, sollen nicht an die Schalthebel der Macht gelassen werden.

2025 ist das Jahr, in dem sich zunehmender Rechtsextremismus und Autoritarismus in Deutschland besonders sichtbar auf Körper einschreiben, auf die Körper von Frauen, queeren und rassifizierten Menschen. Und zwar nicht nur am extrem rechten Rand, sondern aus der Mitte der politischen Macht und der digitalen Mainstream-Kultur heraus.

Was wir meinen, wenn wir über Antifeminismus sprechen

Antifeminismus ist mehr als Ärger über Gendersternchen oder „Gender-Gaga“-Kolumnen. Gemeint ist eine politische Ideologie, die sich gegen feministische Errungenschaften und gegen Feminist*innen richtet, Geschlechterhierarchien verteidigt und Selbstbestimmung, Gleichstellung und Gewaltschutz zum Feindbild erklärt.

Die Meldestelle Antifeminismus von LOLA für Demokratie e.V. beschreibt Antifeminismus ausdrücklich als Ideologie, die Gewalt gegen Frauen und Hasskriminalität vorbereitet, legitimiert und normalisiert. Die Auswertung ihrer Daten zeigt, wie eng Antifeminismus mit geschlechtsspezifischer Gewalt verwoben ist: Die gemeldeten Vorfälle reichen von Bedrohungen und organisierten Hasswellen über Brandstiftungen bis zu systematischer digitaler sexualisierter Gewalt, inklusive Webseiten, die Vergewaltigungen und Femizide als „Content“ verbreiten. Gewalt wird hier nicht nur in Kauf genommen, sondern als politisches Instrument verstanden.

Queerfeindlichkeit ist dabei kein Nebenschauplatz, sondern zentraler Bestandteil dieser Ideologie: 2024 waren laut Meldestelle über die Hälfte der gemeldeten antifeministischen Vorfälle queerfeindlich motiviert, 123 Fälle explizit transfeindlich, häufig gegen trans Frauen.

Auch die Politik zieht Konsequenzen: Die Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz (GFMK) hat 2024 und 2025 in ihren Beschlüssen das Erstarken von Antifeminismus als „besondere Bedrohung für die Gleichstellung der Geschlechter und die Demokratie“ identifiziert. Sie fordert den Bund auf, Antifeminismus wegen seiner Brückenfunktion in den Rechtsextremismus und seiner Rolle bei der Radikalisierung gewaltbereiter Männlichkeit als sicherheitspolitische Herausforderung ernst zu nehmen und dafür eine länderübergreifende Arbeitsgruppe einzurichten.

Auf europäischer Ebene zeigt der Bericht The Next Wave des European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF), wie massiv die Gegenbewegung inzwischen aufgestellt ist: Zwischen 2019 und 2023 flossen rund 1,18 Milliarden US‑Dollar in anti-gender und religiös-extremistische Akteur*innen in Europa, mit klarem Fokus auf Angriffe auf reproduktive Rechte, LGBTQIA+-Rechte und Geschlechtergleichstellung. Diese Bewegung ist transnational, hoch professionalisiert und Deutschland ist einer ihrer zentralen Resonanzräume.

Vibeshift: Vom Diversity-Talk zur „Stadtbild“-Debatte

Vibeshift, so nennen Kommentator*innen den Stimmungsumschwung: In den 2010er- und frühen 2020er-Jahren schien sich ein breiter Konsens zu etablieren: „Vielfalt ist unsere Stärke“, #MeToo, Body Positivity, Diversity-Marketing. 2025 wirkt das wie aus einer anderen Zeit. In Mode und Popkultur ist der Trend zurück zu restriktiven Körpernormen längst Thema, von „SkinnyTok“ bis zum Ozempic-Hype. Parallel verschiebt sich der politische Diskurs: Weg von Diversität als Wert, hin zur Frage, ob „zu viel Sichtbarkeit“ das „Sicherheitsgefühl“ oder das „Stadtbild“ störe.

Nicht nur die Wahlerfolge der AfD verschieben die politischen Koordinaten nach rechts. Auch aus der Mitte des politischen Spektrums heraus werden Grenzverschiebungen inzwischen beiläufig vollzogen. Als Bundeskanzler Friedrich Merz im Juli 2025 das Nein von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zur Regenbogenflagge auf dem Reichstag mit den Worten verteidigt, der Bundestag sei „kein Zirkuszelt“ und dort würden „nicht beliebig irgendwelche Fahnen aufgehängt“, wird queere Sichtbarkeit zur Geschmacksfrage erklärt. Und wenn derselbe Kanzler Migration Wochen später als „Problem im Stadtbild“ beschreibt, werden sichtbare Diversität und rassifizierte Körper zur Projektionsfläche für diffuse Unsicherheiten.

Aus dem Leitmotiv „Vielfalt gehört zu Deutschland“ ist so ein Frame geworden, der Diversität als Störung markiert, im Namen von „Ordnung“, „Sicherheitsgefühl von Frauen“ und „Schutz des Stadtbildes“. Diese Verschiebung im Grundton bildet den Resonanzraum für konkrete politische und gewaltvolle Angriffe.

Angriffe auf Diversität und Gleichstellung

In Sachsen etwa wurden 2025 kommunale Gleichstellungsbeauftragte politisch infrage gestellt, ihre Institutionalisierung zur „freiwilligen Aufgabe“ erklärt, ein Versuch, zentrale Schutz- und Anlaufstrukturen für von Gewalt betroffene Frauen und queere Menschen abzubauen. Analysen bestätigen diese Entwicklung: Gleichstellungsstellen, Frauenbeauftragte und geschlechtergerechte Politik gehören zu den zentralen antifeministischen Angriffsfeldern.

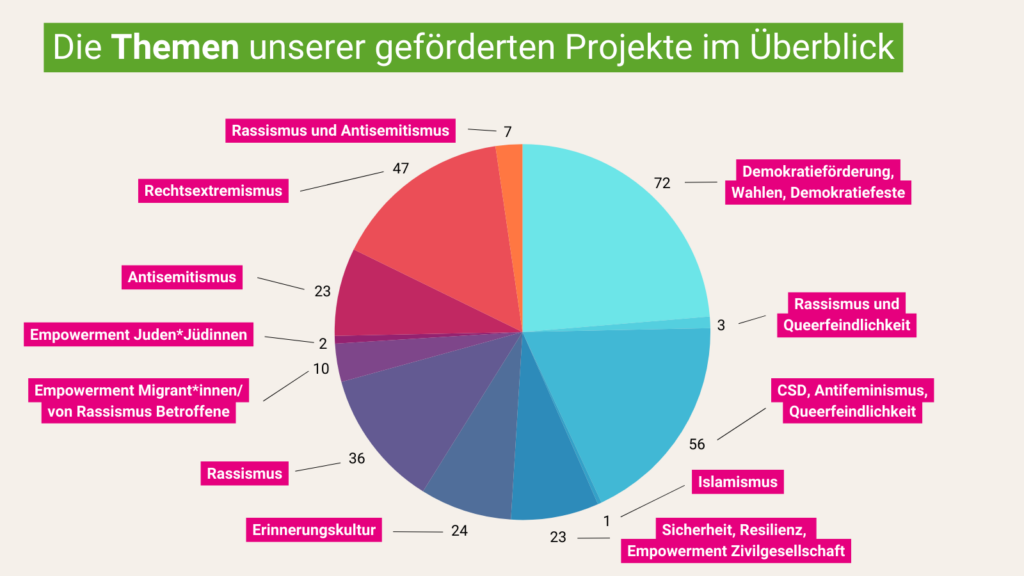

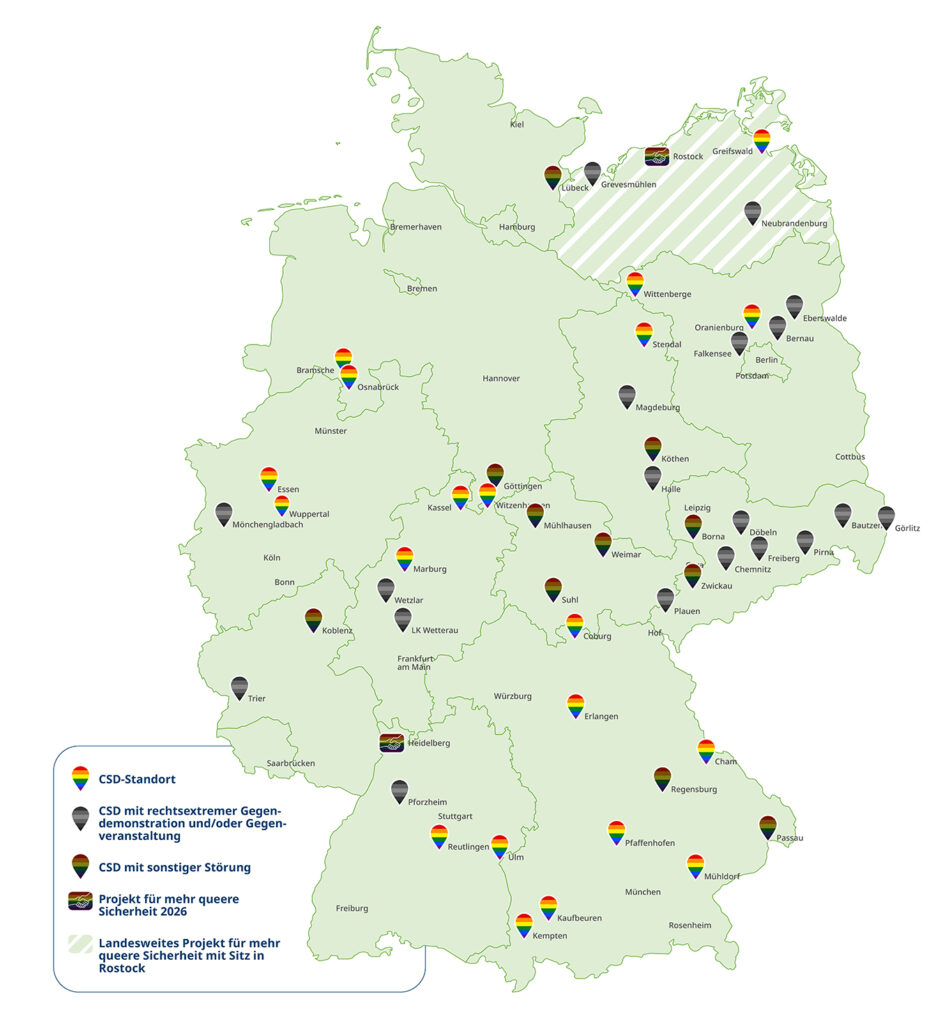

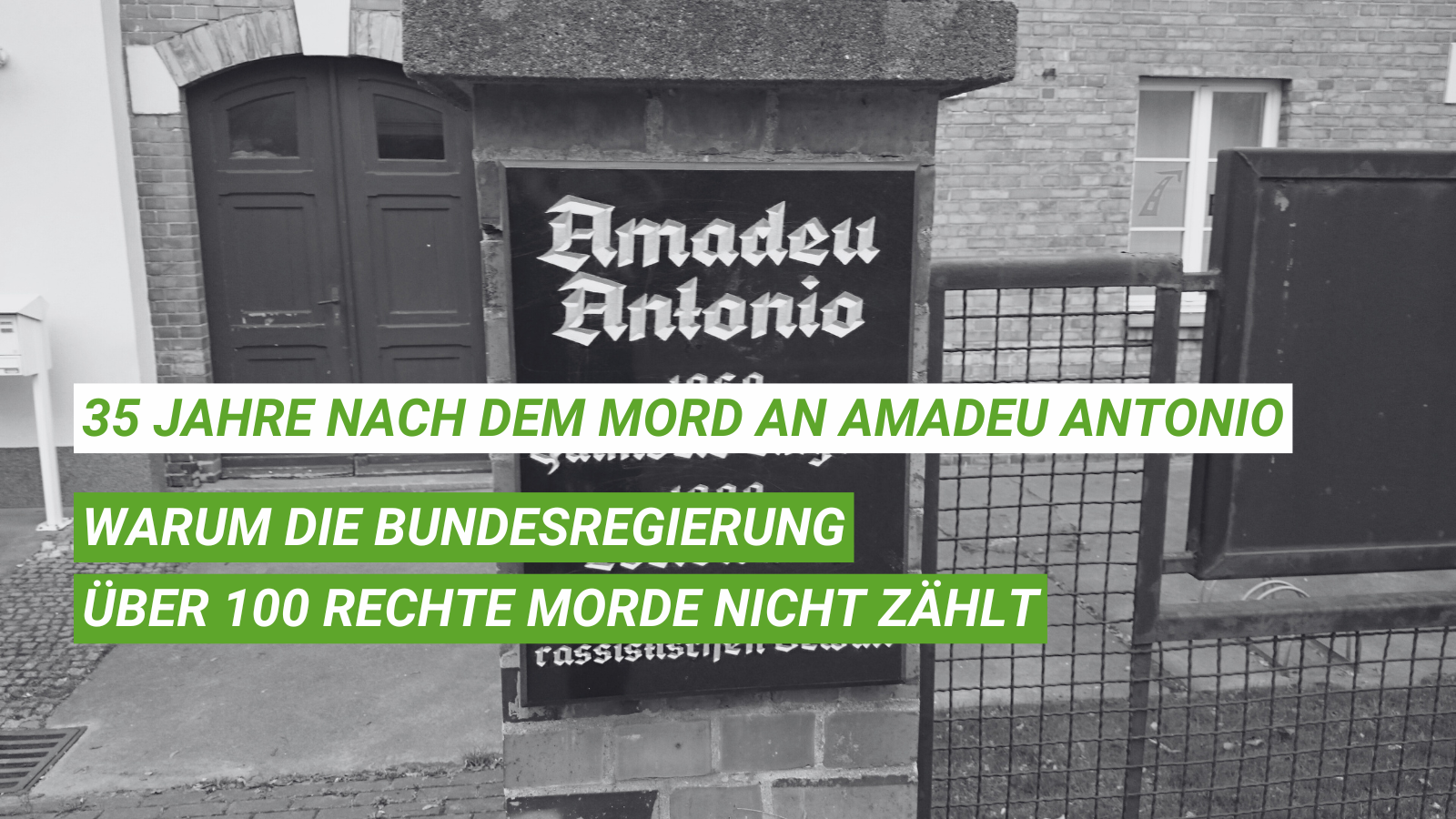

Parallel werden Symbole der Vielfalt selbst zur Angriffsfläche. Die Analyse zu Angriffen auf CSDs und queere Einrichtungen zeigt, wie sich antifeministische Ideologien in Gewalt übersetzen: 2024 dokumentierte die Meldestelle 92 antifeministisch motivierte Angriffe auf CSDs, ihre Teilnehmenden und Organisator*innen. Die Amadeu Antonio Stiftung verzeichnet für 2025 in ihrem Sicherheitsreport bei fast jedem zweiten CSD rechtsextreme Störungsversuche.

Gleichzeitig wächst die CSD-Landschaft: 2025 fanden in Deutschland 245 CSDs statt, so viele wie nie zuvor. Doch gerade dort, wo die AfD über 20 Prozent erzielt, häufen sich Angriffe: In Bautzen marschieren 450 Rechte gegen den CSD, in Magdeburg 350. Queerfeindlichkeit fungiert laut Sicherheitsreport als gemeinsamer Nenner der extremen Rechten, denn sie verbindet AfD, Neonazi-Kameradschaften wie „Jung und Stark“ und Jugendorganisationen wie die „Jungen Nationalisten“.

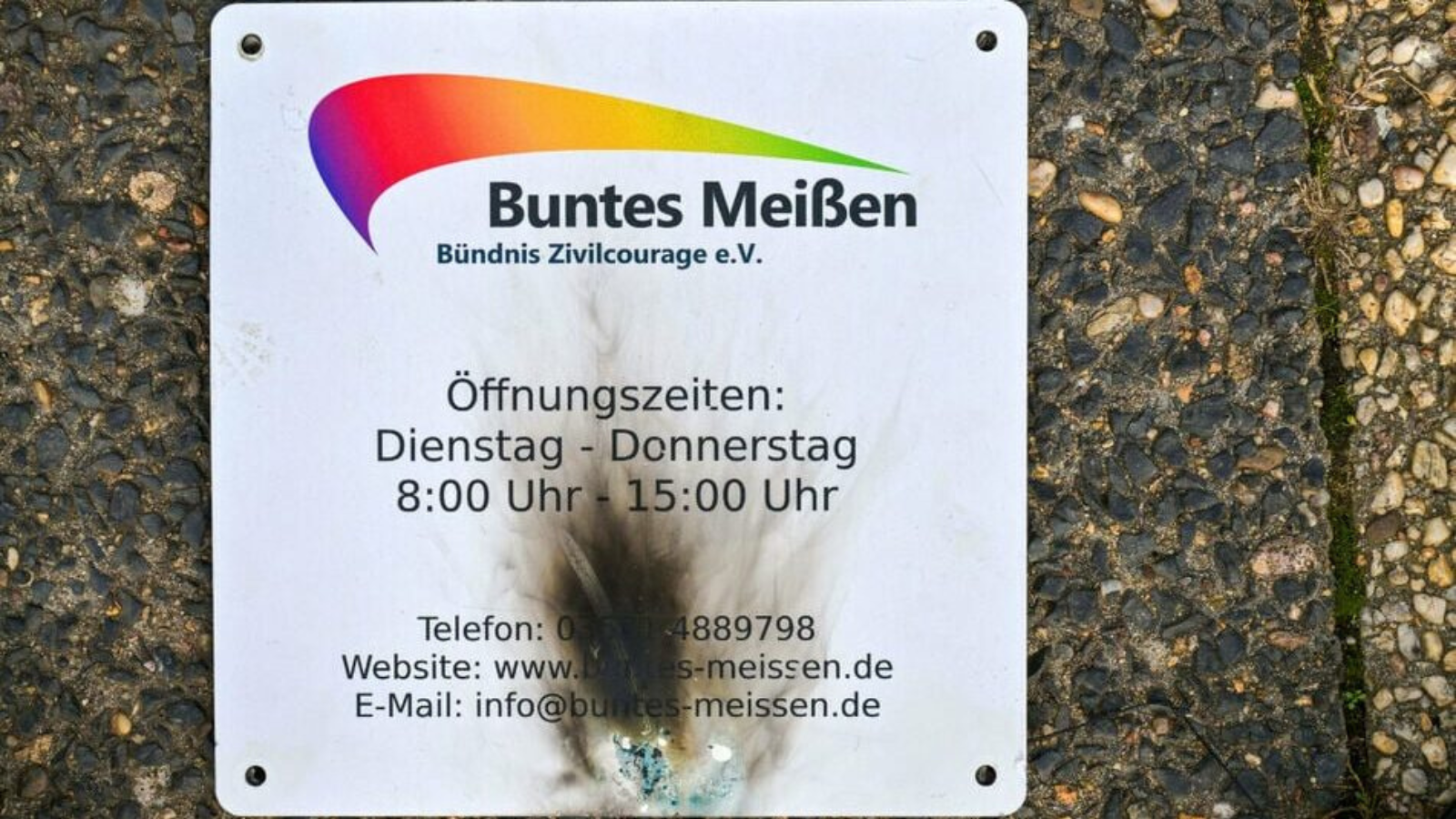

Es bleibt dabei nicht bei Paraden: Angriffe auf LGBTQIA+-Räume und queere Pädagogik häufen sich. In Neubrandenburg wird das queere Zentrum queerNB seit seiner Eröffnung 2024 wiederholt 2025 mit Schmierereien, Stickeraktionen und Sachbeschädigungen überzogen, in Rostock wird die queere Bar B7 zweimal Ziel von Brandanschlägen, in Berlin-Neukölln die Bar Das Hoven verwüstet, das Schwule Museum mehrfach angegriffen.

Auch Projekte sexueller Bildung und Vielfaltspädagogik geraten in den Fokus. In mehr als jedem zehnten gemeldeten Fall werden „Kinderschutz“-Narrative instrumentalisiert: Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit werden mit sexualisierter Gewalt an Kindern verknüpft, Drag-Lesungen und queere Kitas als „Frühsexualisierung“ diffamiert.

Die Linie ist klar: Symbolische Angriffe auf Regenbogenflaggen, CSDs oder queere Kultur gehen Hand in Hand mit Versuchen, die Infrastruktur der Gleichstellung politisch zu schwächen oder zu zerschlagen. Antifeminismus richtet sich ausdrücklich gegen Gewaltschutz, Gleichstellung und Selbstbestimmung und macht damit jene Strukturen angreifbar, die demokratische Teilhabe überhaupt erst ermöglichen.

Femonationalismus – „Frauen schützen“ als Vorwand für Rassismus

Parallel dazu erlebt Deutschland 2025 eine Neuauflage des femonationalistischen Drehbuchs: Gewalt gegen Frauen wird politisch skandalisiert, aber selektiv, Täter sind vor allem dann Thema, wenn sie als „fremd“ markiert werden können.

Die Realität zeichnet ein anderes Bild: Die Initiative One Billion Rising dokumentiert für 2025 bereits 128 Frauen, die von Männern getötet wurden, meist Partner, Ex-Partner oder andere Männer aus dem nahen Umfeld. Parallel dazu veröffentlichen BKA, Menschenrechtsinstitut und Landeskriminalämter neue Zahlen: Laut Bundeslagebild wurden 2024 in Deutschland 308 Frauen und Mädchen gewaltsam getötet, 191 davon durch (Ex-)Partner oder andere Familienangehörige. Insgesamt waren 53.451 Frauen Opfer von Sexualdelikten, 187.128 Frauen Opfer häuslicher Gewalt, 18.224 Frauen Opfer digitaler Gewalt.

Im Bereich der politisch motivierten Kriminalität stieg die Zahl frauenfeindlicher Straftaten 2024 um 73,3 Prozent auf 558 Delikte. Auch die Diakonie Hamburg warnt 2025 anlässlich des 25. November: Fachkräfte berichteten zunehmend von jungen Männern, die sich mit Influencern aus der „Manosphere“ identifizieren und Gewalt gegen Frauen verharmlosen oder rechtfertigen.

Die erste umfassende Femizid-Studie des LKA Nordrhein-Westfalen zeigt, wie tief patriarchale Gewalt in der sogenannten Mitte verankert ist: Zwischen 2014 und 2023 wurden dort 1.666 versuchte und vollendete Tötungsdelikte an Frauen ausgewertet. 522 davon stufte das LKA als Femizide ein, 235 Frauen wurden in diesen Fällen getötet. In 87 Prozent handelte es sich um Beziehungstaten, in 99 Prozent der Fälle waren die Täter Männer, zumeist aktuelle oder ehemalige Partner. Die Untersuchung beschreibt ein Täterbild, das von Kontrolle, Besitzdenken und einem „mittelalterlichen“ Frauenbild geprägt ist, nicht von kultureller Herkunft, sondern von patriarchalen Geschlechterordnungen.

Trotzdem werden öffentliche Debatten immer wieder so geführt, als sei Gewalt gegen Frauen vor allem ein Problem „importierter“ Männlichkeit. Projekte wie gegen-antifeminismus.de dokumentieren, wie rechtsextreme Narrative sexualisierte Gewalt rassistisch externalisieren: „Gewalttätig gegen Frauen sind nur die anderen“, deutsche Täter kommen in dieser Erzählung kaum vor.

So funktioniert Femonationalismus: Der vermeintliche „Schutz der deutschen Frau“ legitimiert migrationsfeindliche Politik, von „sicheren Stadtbildern“ über Schwimmbad-Debatten bis zur ständigen Beschwörung von Silvester 2015 in Köln. Die realen Strukturen der Gewalt, häusliche Gewalt, Femizide in heterosexuellen Beziehungen, digitale Gewalt, geraten aus dem Blick.

Gegen körperliche Selbstbestimmung von Frauen und Queers

Ob Schwangerschaftsabbruch oder Geschlechtseintrag, 2025 rücken rechte Akteur*innen Fragen von Körper und Identität erneut ins Zentrum eines Kulturkampfs.

Die Kampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf ist dafür ein Musterfall: Rechtsalternative Medien zeichnen das Bild einer „Extremistin“, fundamentalistische „Lebensschutz“-Netzwerke mobilisieren mit vorgefertigten Mails, die AfD übernimmt die Empörung im Bundestag. Teile der Union greifen die Vorwürfe auf, nun versehen mit der Sprache des „Lebensschutzes“. Was wie eine fachliche Debatte über Verfassungsrecht daherkommt, ist politisch ein gezielter Angriff auf reproduktive Rechte, mit der klaren Signalwirkung, feministische Haltungen einzuschüchtern.

Der Next Wave-Report liefert den europäischen Kontext: Anti-Abtreibungs-, anti-LGBTQIA+- und andere anti-gender-Akteur*innen haben in Europa seit 2019 über 1,18 Milliarden US‑Dollar mobilisiert, teils unter Nutzung öffentlicher Gelder. Sie arbeiten mit professionellen Lobbystrukturen, „Schatten-Thinktanks“ und kirchlich organisierten NGOs („ChONGOs“), um reproduktive Rechte von der EU-Ebene bis in nationale Parlamente Schritt für Schritt auszuhöhlen.

Selbstbestimmungsgesetz und die Moralpanik

Ein zweites Frontfeld ist das Selbstbestimmungsgesetz, das seit dem 1. November 2024 in Kraft ist und das entwürdigende Gutachtenverfahren nach Transsexuellengesetz ablöst: Nun reicht eine Erklärung beim Standesamt, um Vornamen und Geschlechtseintrag zu ändern, eine dreimonatige Frist vorausgesetzt.

2025 wird dieses Gesetz zum Fixpunkt einer neuen Moralpanik. Besonders prominent wurde der Fall einer verurteilten Rechtsextremistin, die ihren Geschlechtseintrag änderte und deren Fall von rechten Medien und der AfD als angeblicher Beleg für den „Missbrauch“ des Gesetzes ausgeschlachtet wurde. Während Einzelfälle skandalisiert werden, gehen die Zahlen der tatsächlichen Nutzung in der Berichterstattung unter: Nach Auswertung von dgti und Destatis haben seit Inkrafttreten über 20.000 Menschen ihren Vornamen und/oder Geschlechtseintrag auf Basis des Selbstbestimmungsgesetzes geändert, eine kleine Minderheit der Bevölkerung, aber für die Betroffenen ein massiver Abbau von Hürden.

Die Strategie ähnelt der beim Abtreibungsrecht: Rechte Akteur*innen inszenieren sich als Verteidiger*innen von „Frauenrechten“ und „Kinderschutz“, während sie real die Selbstbestimmung von Frauen und Queers einschränken wollen. Antifeministische Netzwerke verbreiten transfeindliche Narrative, etwa die Konstruktion von trans Frauen als Gefahr in Schutzräumen, und spielen gezielt (cis) Frauenrechte gegen trans Rechte aus.

Akteur*innen und Infrastrukturen im Backlash

Der Backlash 2025 ist kein spontaner Stimmungsumschwung, sondern Ergebnis einer verdichteten Infrastruktur:

- Rechtsalternative Medien wie Nius oder Apollo News fungieren als Taktgeber des Kulturkampfs. Sie starten Kampagnen gegen Einzelpersonen (Richterinnen, Gleichstellungsbeauftragte, queere Pädagog*innen), Themen (Abtreibungsrecht, Selbstbestimmungsgesetz) und treiben sie in den parlamentarischen Raum.

- Rechte Influencer*innen der Mannosphäre – von „Red-Pill“-Kanälen bis zu maskulinistischen Coaches – erreichen Hunderttausende junge Männer mit Inhalten, die Frauenhass, Verschwörungserzählungen und Anti-LGBTQIA+-Narrative mischen. Die Pilotstudie Mapping the GerManosphere beschreibt diese deutschsprachige Mannosphäre als misogynes Online-Milieu, das in seiner Ideologie demokratiefeindlich ist und als Rekrutierungsraum für rechtsextreme und islamistische Bewegungen dient.

- AfD und organisierte rechtsextreme Strukturen arbeiten arbeitsteilig: Während die AfD mit Konzepten wie dem „Stolzmonat“ und Anfragen zu Pride-Flaggen in Kommunalparlamenten die Agenda setzt, übernehmen Gruppen wie „Jung und Stark“ oder die „Jungen Nationalisten“ die Straßenmobilisierung gegen CSDs.

- Religiös-fundamentalistische Netzwerke und anti-gender-NGOs organisieren „Lebensschutz“-Demos und Angriffskampagnen gegen Beratungsstellen, Ärzt*innen und Frauenhäuser. Der Next Wave-Report zeigt, wie sie über EU-Programme und nationale Fördertöpfe an öffentliche Gelder kommen und so ihre antifeministischen Angebote ausbauen.

- Angriffe auf Wissenschaft: Die GERDEA-Handreichung dokumentiert, wie rechte Kampagnen zunehmend Hochschulen, Gender Studies und einzelne Forschende ins Visier nehmen mit Shitstorms, Drohungen und politischem Druck. Ziel ist, geschlechter- und gleichstellungspolitische Forschung zu delegitimieren und akademische Räume für antifeministische Narrative zu öffnen.

Gleichzeitig formiert sich Gegenwehr: Queere und feministische Initiativen, gerade im ländlichen Raum, professionalisieren ihre Sicherheitskonzepte, gründen neue CSDs und bauen Beratungsstrukturen aus. Der Sicherheitsreport beschreibt CSDs als Lernorte der Solidarität und Bollwerke der Demokratie, Orte, an denen trotz zunehmender Gewalt sichtbar wird, dass Communities sich nicht vertreiben lassen.

Von Debatten zu Angriffen: Wenn Worte zu Gewalt werden

2025 wird besonders deutlich: Der Diskurs bleibt nicht abstrakt. Antifeministische Erzählungen übersetzen sich in sehr konkrete Gewalt, sichtbar in neuen Lagebildern und Meldestellenberichten, die 2025 vorgelegt wurden:

Die Meldestelle Antifeminismus dokumentiert für 2024 77 Fälle antifeministisch motivierter Sachbeschädigung, 72 Fälle physischer Gewalt und zehn geplante oder umgesetzte Anschläge. Fast 30 Prozent aller Vorfälle finden im digitalen Raum statt, wo Gruppen offen zu Gewalt gegen Frauen aufrufen und sexualisierte Gewaltdarstellungen verbreiten. Parallel weisen die Bundeslagebilder weiterhin hohe Zahlen häuslicher und digitaler Gewalt gegen Frauen und Mädchen aus, Fachstellen berichten von Jugendlichen, die sich an Manosphere‑Influencern orientieren und Gewalt verharmlosen. Zusammengenommen zeigt sich: Antifeminismus ist ein massives Problem für die innere Sicherheit, er verbindet digitale Radikalisierung, Hasskriminalität und geschlechtsspezifische Gewalt und richtet sich gezielt gegen diejenigen Strukturen, die Betroffene schützen sollen.

Antifeminismus benennen, um ihn bekämpfen zu können

Trotz alledem wird Antifeminismus in der öffentlichen Debatte noch oft verharmlost. Im Fall Brosius-Gersdorf etwa war in vielen Medien von einer „kontroversen Kandidatin“ die Rede, selten wurde klar benannt, dass es hier eine orchestrierte antifeministische Kampagne geschafft hat, eine Verfassungsrichterin zu verhindern. Bei Angriffen auf CSDs ist häufig von „Gegendemonstranten“ die Rede, nicht von queerfeindlich motivierter Gewalt.

2025 haben Studien, Lagebilder und politische Beschlüsse, vom GFMK-Beschluss über das Bundeslagebild bis hin zu Mapping the GerManosphere und dem Next Wave-Report, deutlich gemacht: Antifeminismus ist eine Ideologie, ein Netzwerk und ein Machtprojekt. Er verbindet Sexismus, Queerfeindlichkeit, Rassismus und autoritäre Politik.

Für 2026 heißt das:

- Medien müssen antifeministische und queerfeindliche Kampagnen als solche benennen, statt sie als neutrale „Kontroversen“ oder „Kulturkämpfe“ zu rahmen.

- Politik muss Antifeminismus als sicherheitspolitisches Problem ernst nehmen: mit systematischer Datenerhebung, Schutzprogrammen für Betroffene, konsequentem Vorgehen gegen frauenfeindliche und queerfeindliche Straftaten und der Stärkung von Gleichstellungsstrukturen.

- Zivilgesellschaft braucht langfristige Finanzierung, um Beratungsstellen, queere Zentren, feministische Bildungsarbeit und digitale Gegenstrategien auszubauen. Gerade dort, wo rechte Raumnahme besonders aggressiv ist.

Die rechtsextreme und autoritäre Verschiebung im Jahr 2025 wurde auf Körpern ausgetragen. Damit das nicht zur neuen Normalität wird, müssen wir Antifeminismus als das benennen, was er ist: eine politische Ideologie, die demokratische Gleichheit angreift. Wer Demokratie verteidigen will, muss Frauen, Queers und rassifizierte Menschen nicht nur mitdenken, sondern in den Mittelpunkt stellen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Belltower.News.